這世界是否變好已不重要

被關在籠子裡已超過50天了。不時有外地朋友來問我:你什麼時候解放?又或是在寬慰之餘說一句:祝愿你早日解封。

說實話,這個就不指望了。

我當然知道他們都是一番好意,但如果你也像我一樣,3月24日封小區時只說是兩天,此後經歷了各種說辭的變卦之後,就會明白,這種希望不過是虛幻的一廂情願。它和你的所作所為沒多大關係,無法寄望,那像是一個冷淡的神靈,即便對虔誠的祈禱也無動於衷。歸根到底,這對一個獨立自主的人來說是有傷自尊的。

希望確實是個好東西,但那有個前提:我們自己能掌控那個希望。一個飄忽不定、完全不受我們左右的念想並不是希望,而更接近於“運氣”。在隨機的風險之下生活,所謂“希望”就像是螻蟻竭盡全力想著下一次能否免於被大象踩死。

這並不只是我一個人突發奇想,如果你仔細看看周圍,或許也會發現,在空前嚴厲的管控之下,越來越多的人已經大徹大悟。如果你努力的一切,瞬間就能面目全非、房子隨意被闖入破壞、即便億萬身家也最終都不是你的,那努力還有什麼意思?還不如及時行樂。

人們正確地意識到,自己生活的地基下巨浪翻騰,而就算這場海嘯退潮,它也隨時可能捲土重來。普里莫·萊維在《被淹沒和被拯救的》中曾寫過,那個年代的普通人發現,他們的生活不堪一擊:

納粹所主宰的和運用的手段如此經濟方便,輕而易舉——營養不良、剝奪自由和其他身體疾病,迅速在毀滅之前便讓他們瓦解和癱瘓,尤其是在此之前,便讓他們經歷了數年的隔離、羞辱、虐待、被迫行軍、撕裂親情紐帶、消除與外界的接觸……

當然,大部分人會熬過來。上海遲早會解封,街市恢復熙熙攘攘的景像也不過是個時間問題,這沒有疑問。這座城市遭受過更大的破壞,就算死一半人,也還是會重生,問題只是要花多久、有多少人能熬下來、熬下來的是不是自己而已。

然而,對於許多人來說,那已經沒有意義了,因為他們所熟知的生活,以及那種生活所奠基的安全感,已經被摧毀了。有人和我說:“很多時候,歷史一個輕輕的拐彎,對於很多人就是漫長的一輩子。光明終將到來,但是黑夜已經埋葬了很多人的一生。”她說得對。

這兩年來,歐美也常有人抱怨“疫情使我們的視野變得狹小”(“the pandemic has narrowed our horizons”),不論是個體層面還是群體層面,疫情都在推動某種內部化轉向:它減少了人與人、國與國之間的互動,壓縮了個體的活動與交流空間,進而大幅增加了未來的不可預測性。人們的生活視野被迫由外轉向內在,不安全感與風險規避傾向也隨之與日俱增。

借用劉子健對宋代社會文化轉向的論述,我們可能正目睹“中國轉向內在”(China turns inward)。對秉持這種新精神的人們來說,早些年那種在“致富光榮”口號下獲取外在物質的衝動,甚至在尚未得到之前,就已轉化為一種成熟的冷漠,一種置身事外的犬儒。

當你看著台上那些煞有介事的忙碌,洞察到其荒誕性,很難克制住不發笑。 “人生就是一篇荒唐的故事,由白痴講述,充滿著喧嘩與騷動,卻沒有任何意義。”那是一出悲劇,一場表演,遺憾的是,我們所有人為了這場演出耗費瞭如此多的精力,既是觀眾又是演員的我們,也沒辦法退出。

人民已經疲憊了。就像橡皮筋一樣,在被劇烈拉伸折騰得久了,彈性就沒了。看多了,就很難再驚奇了,遑論感動。如果你認真問問年輕人,會發現在他們貌似順從的外表下,真實的想法是:隨便,你高興就好,我根本不在乎。

準確地說,這樣的心態在疫情之前就出現了,只是那往往僅見於那些敏感的心靈,他們就像礦井裡的金絲雀,提前捕捉到了那種異化帶來的空虛,那正是因為他們比其他人更清楚地意識到,人們過的並不是自己想要的生活。這種哲學式的精神困擾,被視為一種全新的疾病——“空心病”。

也許要不了多久,大家長們就會發現,真正頭痛的問題並不是人們的抵抗,而是其全盤熱情低下——以前他們害怕人們的積極,很快將擔憂其消極。

有一位公務員朋友說,他也理解很多人的苦悶、不滿,那行啊,“期望有更多不滿的、有自信有素質的人,願意投身公共服務領域”,怕的倒是疫情過後,“人們對公共領域的熱情和關心也煙消雲散了”。實際上,都不用等到疫情結束,現在人們的這種熱情就已經在大幅衰減了。

從這一意義上,這段封控所推動的社會心態變動,是任何公共知識分子都無法做到的:讓更多人轉向自我,用一種全新的眼光打量公共政治。在公信力崩塌之後,一種立足於自身的質疑精神登場了:對於官方的宏大話語,先懷疑,除非後續能證實。

前些天,有位讀者私信給我說:“經此一疫,這世界是否變好已不重要,尊重自己的想法而不被愚弄就好。”他說出了很多人的想法:那種對外界、對未來不斷進步的信心已遭重創,也並不在意了,轉而堅守自己內心。既然正因為抱有希望才痛苦,那麼乾脆完全撇開,也就無欲則剛了。

有朋友說,她現在只想著怎麼讓孩子順利出去並留下來,“我也就安心做最後一代了。那句'我就是最後一代',真是讓我心裡難受。這是最後的牽掛,讓人捨了,可不就可以隨意了。”

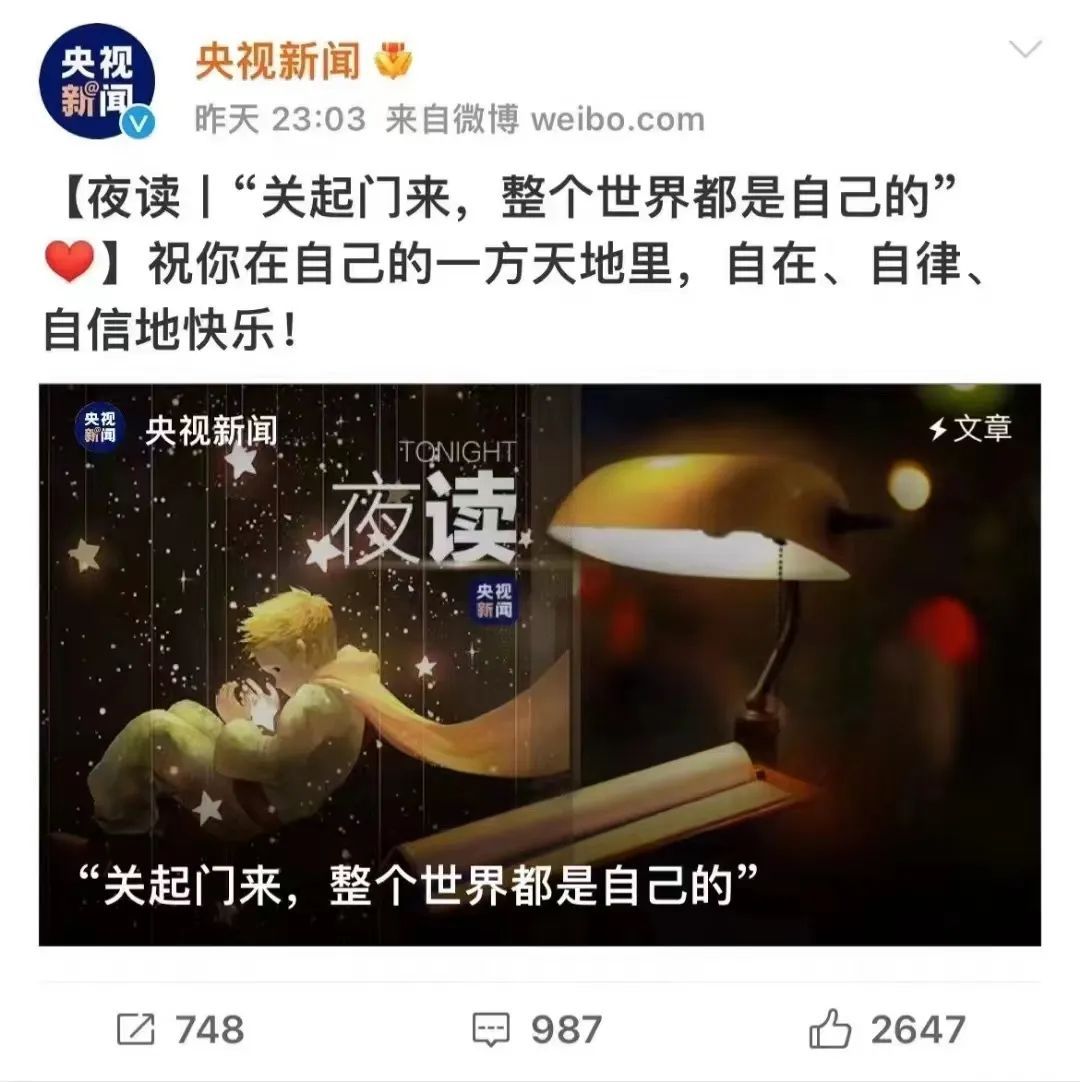

但是等等,這會讓我們反過來在無意中成為共謀嗎?當你看到央媒都說“祝你在自己的一方天地裡,自在、自律、自信地快樂”時,可能本能地懷疑這是不是塞壬的歌聲。那種“關起門來,整個世界都是自己的”的說法,更像是我們當下大環境的隱喻,而不是我們真實的生活處境——在現實中,你隨時可能被破門而入。

這裡的微妙之處在於,服務於控制的“歲月靜好”假象與堅守內心的自尊,看起來只有一線之隔。在此,重要的或許不是全然摒棄外界,更不是切斷與外部的聯結,而是在一個動蕩的大時代裡看清現實,看清自己究竟是誰。

現在已經到了捍衛自己價值觀的時候了。不止一次,我聽到有人說,原本關係很好的親友都吵翻了,有時甚至也沒說什麼激烈的,忽然就被拉黑了。現在的狀況,那些曾堅信國內做法的人或許尤為挫敗,既不能說服他人,又不願被人說服,畢竟顛覆自己的元認知是一件痛苦的事。那種拉黑看似是攻擊性的,但本質上卻可能是防禦性的——然而,這種防禦本身就意味著自己已經動搖了。

如果這能帶來內省,那也意味著一次大規模的“自啟蒙”:想清楚自己想要什麼,因為一個人選擇什麼樣的生活,最終取決於你最不能捨棄什麼。那並不只是在“斷捨離”的清單上打勾,還意味著被迫轉向對自我的全新認識:人生一世,我究竟想成為一個什麼樣的人?

我們仍然可以心懷希望,但這希望要放在自己身上,而不是寄託在任何外部力量上,因為它們都是靠不住的。拋開那些不必要的牽掛,我們應當在這短短數十年的人生中,盡可能地追尋生命的可能性,去做自己想做的事。

雪莉·傑克遜在她的小說中曾說:“沒有任何一個活的機體能夠在絕對現實的條件下長久地保持健全理智。有人認為,就連雲雀和蟈蟈也會做夢。”是這樣,螻蟻也許不關心這世界會不會變好,但在活著的短暫時光中,它也會做夢。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!