三明治,创办于2011年的Life Writing平台,以非虚构Storytelling形式激发创造力,并将生命故事运用于个体探寻、在地研究、出版策展、声音播客、儿童成长等领域。

坐在朝南的書桌前,跳出社會角色的框架,我還是我| 9位女性的寫作空間(下)

三明治最新出版的《最好朝南》是一本由22位中國女性共同寫下的、關於她們某一段生命歷程的非虛構作品合集,在書中你將看到22位女性親筆寫下的24個真實的生命片段。書中的12個問題和12種境況,遠遠不能窮盡讓女性感到困惑和掙扎的議題,或女性正在經歷(事實上不少已持續了很長時間)的狀況。但發出聲音和嘗試描述本身,意味著對“正視”的鼓勵。任何討論和改善,首先基於敢於直面的勇氣。

現在,我們邀請了九位《最好朝南》的作者來寫寫自己的“朝南房間”。

木子玥:“避難所”建成記

(《一種境況10:35歲未婚女性跳槽,新公司可能會視之為“不穩定因素”》作者)

毛姆說:閱讀是一座隨身攜帶的避難所。因為當你閱讀的時候,可以暫時忘卻生活中的諸多煩惱,沉浸在書中絢麗多彩的世界。

而對於我來說,書房才是我的避難所,一扇門就關住了外邊世界的紛紛擾擾,在書房裡,不拘是寫作、繪畫、遊戲或者各種奇奇怪怪的舉動,都是自由的,“書房”就是獨屬於我的秘密基地。

從小家裡的房子就不大,一個小房間,兼做書房和臥室,看書學習玩耍睡覺都在裡面進行,房間每個角落都可以看到我“頑劣”的痕跡。

還記得學生時代做作業的時候,我的閒書是塞在作業本下面的,做一段時間作業就看兩眼,作為自己努力學習的獎勵,還要防著爸爸媽媽覺得我“不務正業”,時刻留意著房門外的動靜。如今看著那些書,書頁都被壓得平平整整的,也難為它們不脫頁。

到了大學乃至工作,書房裡就添置了電腦,上網查資料、寫作、工作、遊戲、看視頻,書房的空間居然就局限在了電腦桌這一畝三分地,反而少了點恣意的空間。而且,有了電子產品和網絡的存在,那一扇小小的房門就關不住外面的紛擾繁雜,這個避難所也開始露出了一條縫隙。

小書房誘惑太多了,徹底遠離電子產品太難,畢竟網絡世界多姿多彩,那是坐在家裡就能看到的“詩和遠方”啊。不僅僅是電腦網絡,還有旁邊的小床,每次坐在書桌旁,坐不了多長時間,自然而然地就想著躺在床上,躺在床上看書,看不了幾分鐘,就想著不如睡一下。

這怎麼行? “避難所”就應該有個“避難所”的樣子!

老房子裡的“書房”我是奈何不了了,新家裡的“書房”可不就為了這一刻?

為了這個新的書房,我大包大攬地拿下了新房子全屋定制的設計工作,爭取不了把客廳裝修成書房,就把小房間收了,並說明這間只屬於我的書房,別人不得乾預。

新的書房按照我喜歡的佈局,建了一面靠牆的落地書櫃,另一面是靠牆的大書桌,小窗台鋪上軟墊子,雖然窗戶對著的不是什麼漂亮風景,但是拉上窗簾,就是一個私密的小天地。

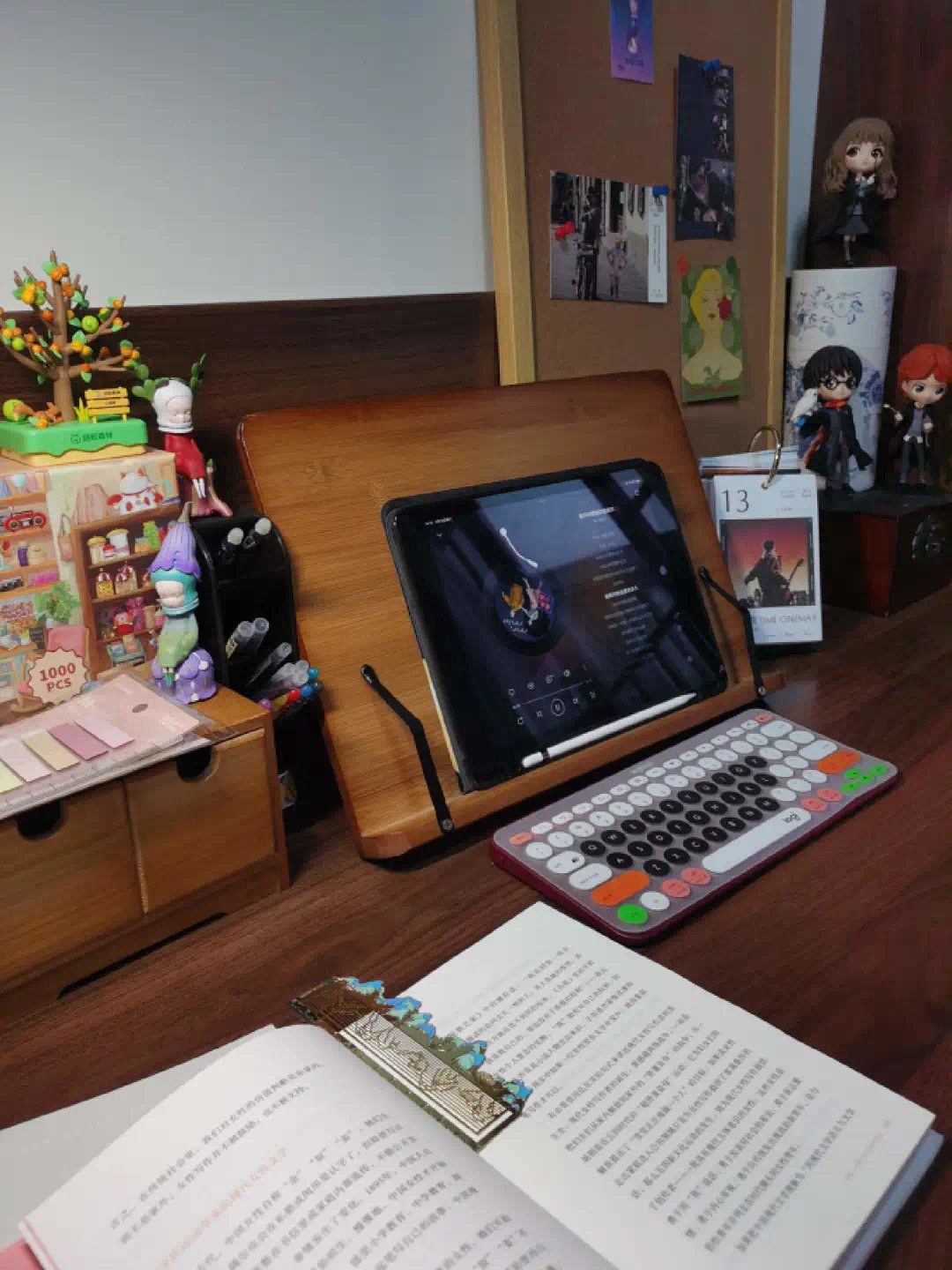

書櫃上的書都是我從老房子裡慢慢搬過來的,有些是新買的,書桌上的各種用品也都是我新置辦的。此外,新房子我一直沒有安裝網線,也沒有電視、電腦,電子產品除了為了寫作的平板和鍵盤,就只剩下了手機,讓我可以更加沉下心閱讀。

不想坐在書桌前寫作閱讀,也可以閒散地靠坐在窗台軟墊上,窩在一個小角落翻翻書,放上金桂的香薰,待在這間書房就是一種享受。

有了新的書房,我的“避難所”算是建成了吧?

然而,由於交通不方便,這個小小的“避難所”最終還不能變成我能夠獨自居住的一方天地,只能偶爾過去享受“避世”的假期,其他時間還是只能呆在我充滿誘惑的老房子的書房兼臥室內。

於是,為了讓自己摒棄誘惑,好好讀書,我做了許多“努力”。

首先,買一兩本好書。雖然電子版和紙質版的書對我來說各有千秋,但是我還是更喜歡紙質書,自有一種書香氣,還能遠離電子產品。

其次,買一盞亮度舒適護眼的檯燈。有這個想法還是在疫情期間,我和媽媽兩個人經常坐在陽台上,一邊看書一邊曬太陽,覺得日光下看書特別舒服,晚上還是要選一盞好檯燈,更能促進讀書的慾望。

最後,也是最重要的,控制工作與生活的界限。現代人忙於工作,996、007都是常事,捲著捲著,大家都忘了,工作本不應該是生活的全部。人是要生存的,所以工作是必須的,但是工作不是全部,兢兢業業忙忙碌碌,雖說賺了錢,但身體垮了時間沒了,要這麼多錢也不過全用於修補身體去了,還有多少餘地給自己留下?如果不控制,工作就會慢慢蠶食生活,讓你連喘口氣的機會都沒有。所以,要好好控制工作與生活的界限,不要把不必要的紛擾帶進小小的避難所,給自己留點空間,整理好自己才能更好地走下去。

我的努力是有成效的。現在每天晚上我都能好好的看一章節書,在睡前安撫了一下因工作疲憊的精神,以前買來沒時間看的書,也都開始慢慢看起來:

《看見》是早年間買的書,《舊聞記者》和《給理想一點時間》卻是《看見》的延伸閱讀,以前對於新聞紀實的看法和角度,再讀過這些書後都有了一種新的觀感,裡面的一些觀點還對現在的很多社會現狀很有啟發;《從零開始的女性主義》和《始於極限》都是女性作品,或淺顯或深入地點出了女性在社會中容易被忽略的困境,上野千鶴子女士點出了女性在工作和家庭中的角色,母女之間的關係,還有女性隱藏的“恐弱”,都讓人有種恍然大悟之感;最近剛看完的《我們仨》是楊絳女士寫的回憶一家人生活點滴,本應充滿趣味,然而開篇“我們仨走散了”的悠長夢境,映射出一家三口最後相守的種種情景,又為這一本回憶錄一樣的文字奠定了慨嘆的基調……

如此一來,我的“避難所”最終還是建成了,我也終於想明白,最好的“避難所”不是老房子或新房子的哪一間書房,而是我自己心底的那一間。

這個社會紛紛擾擾,誘惑和乾擾多不勝數,人生活在社會裡,總是要跟很多人和事打交道的,要真的找到一個躲避外界煩心事的“避難所”,除非隱居山林,否則也只能短期喘口氣。真正長遠存在的“避難所”應該是給自己在心底留個角落,在紛雜的世情中留給自己一點餘地,再忙再累也要留一點時間一點空間,愛自己。

而書房,不過是心靈“避難所”的延伸,想來,在外面咖啡館、圖書館或公園的某個角落,一盞茶味、一朵花香,也未必不是“避難所”的具象。

2023年5月19日星期五

Viola:在這個家中,我停留時間最久的是書房

《一種境況07:36歲,我在大廠996,和先生養育“互聯網孤兒”》作者

我自己的家裡,有一處夾角中的房間,是不是朝南我不知道,但我覺得,它應該成為一個書房。

我為它配備了升降桌、人體工學椅、護眼檯燈、可折疊的沙發,還有我喜歡的零食——我在看書時通常喜歡吃東西,覺得書裡的句子會和食物一起消化掉。我希望記住那些美妙的詞,如同記住奶油曲奇的味道。

我自己的家,是指那處自己已經很少居住的房子。隨著孩子的出生,需要工作的我漸漸搬離這裡與母親同住。但我執意沒有將它出租,它像一個緩衝,在我有意識地把自己和家庭分割之時。

與此同時,在最近gap的半年時間,這是我工作的地方,如果有一些需要在安靜環境下進行的工作,我會重返這裡,順便度過珍貴的獨處時光。我想我無法成為一名稱職的全職媽媽,我的心力並不支持全天候地陪伴孩子。說實話,有太多次我想臨陣脫逃,躲到完全屬於自己的空間充一會兒電。

而在這個家中,我停留時間最久的便是這處書房。通常我可以在這裡待上一整天,伴隨著一直敲擊鍵盤的聲音,以及可以充當白噪音的,飛機從樓頂掠過的聲音。晚上,天色漸漸暗下來,我會打開檯燈,而不是最亮的那盞吸頂燈,檯燈才是閱讀或工作時正確的光線,和“白噪音”一樣,這是一種溫和無聲卻一直籠罩在身邊的陪伴。

儘管身後的書架上放的大部分都是孩子閒置的繪本,但我依然喜歡這裡。有時我會逐字讀那些有些幼稚的故事,在我小時候,是沒有這些書的,於是我又經歷了一次童年。而現在我才知道,那段格外漫長而安靜的歲月,在一生中是那麼不可多得。而也因如此,又顯得格外美好。

我也突然意識到,其實對於我,自己的空間一直不需要很大,兒時我想要一個角落,而現在,一套桌椅和可以關上的門,足夠。

沈平林:大猩猩的多重宇宙

《一個問題01:女性在生育之前,知曉身體可能受到的傷害嗎? 》作者

據說,簡·奧斯汀的書桌置於一間與家人共用的起居室。 “總是有人或事進來打擾,無法想像她是如何在這樣的環境下完成那麼多作品的。”“一有人進來,她就小心地將稿紙遮起來,不讓家人或僕人看到她在寫些什麼。”

我的書桌位於窗邊,臥室的一角。大床的一側緊挨著嬰兒床,另一側就是我的書桌——原本是一張梳妝台。在我讀書或者寫字的時候,也常有人推門進來,孩子奔過來撲到我懷裡;丈夫進來換衣服、上廁所,或者湊過來看,“你在寫什麼?”;阿姨進來前會敲敲門,“我能進來拖地了嗎?”

人到中年,我尚且未能擁有一間自己的房間。但正如上野千鶴子所說,婚姻和家庭只是女性人生中的一段光景。所以,讓我姑且將“一間自己的房間”這件事,放置為一個願景。

有一次,我帶著孩子去動物園,在一扇通天的玻璃窗前,我看到了一隻大猩猩。她也坐在窗邊,和我之間的距離不到5厘米,僅僅隔了一面玻璃。她的眼睛一眨不眨地看著我,我在她黑黝黝的眼珠子裡看到了我自己。我們對視了不知道多久,直到一旁有人一邊敲玻璃一邊說:“哎呦,你看呀,你看這隻大猩猩呀,你看它那雙手,那個屁股,哎呦呦”。她於是收回了目光,百無聊賴地看向前方虛空的一點。

大猩猩是一種十分美麗強壯的動物,據說具備相當於人類孩童的智商——我不知道這是真是假,但一想到哪怕萬一,那雙眼睛飽含著情感,卻只能永遠待在玻璃牆內的方寸天地,我就忍不住想哭。

在生命中多少個時刻,我覺得我就是一隻大猩猩,擁有人的情感,卻被當成類人的存在。又有多少個時刻,我覺得自己被關在玻璃牆內,不得其門而出。

所以,我胸中生出了一個宏大的閱讀計劃,圍繞著這樣一個主題——人是什麼?如何成為人?

我讀荷馬史詩《伊利亞特》時看到了第一個光彩奪目的“人”——“神樣的”阿基琉斯。因為沈迷於《伊利亞特》,我忍不住又找了一些“同人”來看,比如帕特·巴克的《少女的祈禱》。我想帕特·巴克一開始想寫的是《伊利亞特》中的女性,想從這個完全由男性主導的故事中挖掘出女性的故事,但結尾時她借女主角之口承認在這一點上她失敗了。這本書本質上仍然是一個阿基琉斯的故事,因為他太閃耀了。他的憤怒,他的悲痛,他的一半是禽獸,一半是神。

“他們不想知道征服與奴役這個殘酷的現實,他們不想听屠殺男子與男孩,奴役婦女少女的故事,他們不想知道我們生活在一座強姦營裡。”

是的,讀者就是這麼冷酷。即使是一個女性作家從女性主義出發寫的一個女主角視角的故事,如果故事中的女性不具備真正的主體性,它仍然無法成為女性的故事,仍然是his-story,而非her-story。

我想繼續我的閱讀之旅,讀19世紀如何“窮盡了小說的形式”;讀20世紀的兩次大戰如何改變了人的心靈,現代人的心靈是如何誕生的,上帝究竟是如何死的。

但我始終更關心和我一樣“類人”的心靈,我尤其想看女人們如何掙扎。於是我讀了秋瑾傳、唐群英傳、武則天傳、董竹君傳,等等等等。看她們不斷地重複類似的故事,提出差不多的問題,智計百出英勇過人地一遍一遍又一遍地用肉身撞擊那面玻璃牆。看得我筋疲力盡。

最後,我在每晚睡前必讀的艾麗斯·門羅那裡獲得了安慰。門羅的每一篇短篇都精巧至極,卻又質樸至極,充滿層次與回味。她討論的是一些最根本的東西,使我思考起自己的人生,我是如何被命運帶到了河流中央的,我自己又曾起到過什麼樣的作用。

我總是可以把自己完全交給艾麗斯·門羅,她從不讓我失望。每當讀到她的作品,就感覺小說仍是不朽的藝術形式,故事是所有藝術的源頭與核心,而所有故事最終都是關於我們自己的思考。

現在,讓我們回到開頭,關於“一間自己的房間”。在想像中,我走入了我自己的房間。與其說是房間,不如說是巢穴。大大小小深深淺淺的無數個空間層疊環套,由細孔相連,延伸至無窮遠處。每一處空間中,都有一個我,又彷佛不是我,正上演她的故事。而我用我的筆,在其中穿行、切換。這可真是“媽的多重宇宙”。

又像是大猩猩終於逃了出來,身處無垠的曠野,茫然四顧,似悲還喜。眼前似乎有無數條彎彎曲曲的道路,不知通往何處。而我將踉踉蹌蹌,一步步,走下去。

阿離:這次搬家時,終於擁有了自己的閱讀寫作角

《一個問題07:長期遭遇家庭暴力,靠自己能離得成婚嗎? 》作者

很早之前就很想有個自己的閱讀角/寫作角,這個願望終於在這次搬家時實現了。

選房子時我一眼看中了這個小房間的飄窗,那時上面什麼都沒有,還掛著一幅破舊的大紅色窗簾。搬進來以後,我開始了對它的改造。

秉承著省錢的原則,我量好尺寸從淘寶買了米白色的飄窗墊,從拼多多上買了一把黃色的懶人椅、一個小小的可折疊木桌、一個太陽花抱枕,從閒魚上淘來了嫩綠色的遮光窗簾和白天用的蕾絲紗簾,加上從宜家買的9塊9的花瓶,春天時從樹上折來幾枝盛開的櫻花,一個配色明亮、專屬於我的小角落就做好了。

理想是豐滿的,現實是骨幹的,實際上自從搭建好它後,我在上面閱讀、寫作的時間並不算多。但是每次回來,一推門看到它,心情總會變得十分美麗。下班後,玩手機玩的都無法再玩、極度無聊時,我才會坐在這裡,開始讀書,這時的我內心總會獲得一種極度的平靜,是任何電子產品無法給予的。

在這裡寫作的念想更是一直拖呀拖沒有執行,那會我給自己的藉口是沒有電腦。很偶然的機會,我得到了一台電腦,那天又恰好有一些工作上的稿件沒有寫完,拖延症如我,第二天上班就要交了,一直拖到了凌晨兩點才開始著筆。

於是,在這個小角落裡,我開始了第一次“寫作”。夜晚格外靜謐,席捲而來的睏意和懸在頭上的DDL催著我不停寫不停寫,幾個白天都寫不出來的3篇稿件居然在幾個小時內全部趕完了。

寫著的時候,我不時拉開窗簾看看外面。

我住的地方是在一個老式居民區的二樓,從飄窗上看下去,外面小區裡的情景一覽無餘。剛開始天是漆黑的,外面也沒有一點聲響。凌晨四點多的時候,天開始慢慢亮了,但還是沒有聲響。五點以後,天完全亮了,樹上小鳥嘰嘰喳喳地叫了,樓下的老人們開始出來活動了。六點過後,有了發動電動車的聲響,上班的人們陸陸續續開始出動了。

對於從來都是睡到八九點才起床且極度喜歡賴床的我來說,在這個清晨,突然一下子明白了那些喜歡早起的人的樂趣所在,他們的一天相比我而言,是延長的,早起的這幾個小時裡可以做很多事情,他們比我多獲得了二分之一個白天。

想到這裡我有些羨慕又有些無可奈何,因為深知自己是改不了晚起的習慣的。

我又開始了另一番臆想,如果我是個女作家,那現在的場景應該是這樣的:我在沒有人的夜晚獲得了久違的靈感,奮筆疾書寫了一夜終於趕出了稿子,此時已經是早上7點鐘,我穿上拖鞋下樓,優哉游哉地喝碗熱乎的豆腐腦,渾身輕鬆地吃一頓暖和和的早餐,然後回家拉上窗簾,睡它個天昏地暗。

現實是,我拖著疲憊的身軀和烏青的黑眼圈爬起來洗漱上班,以我現在這個效率,不知道我的“作家夢”啥時候可以實現。

球球:坐在朝南的書桌前,一切都剛剛好

《一個問題04:送給媽媽一個跳蛋作禮物,會怎麼樣? 》作者

在書桌前寫下這段文字時,剛好收到《最好朝南》的樣書。

隨書贈有一張明信片,漂亮的字來自依蔓,寫道:“球球好,謝謝你寫下這個故事,願我們擁有更多自如地談論慾望、愉悅的空間,關於我們的身體。一切開關的鑰匙,都在我們自己的手上。期待看到更多你在你的”朝南書桌“上的創作。”

迫不及待翻開目錄找到自己創作的短文章,除了帶著恍惚的激動和開心,也被拉回當年,記憶中剛從成都到上海的我,從沒思考過女性議題,但卻在三明治編輯的幫助下,鼓足勇氣寫下自己和母親關於身體的故事,原來我也有創作和書寫的能力。

時間過去好幾年,那個剛大學畢業總是樂呵呵的我不見了。從故事走進現實生活,成長總是伴隨著陣痛。遭受情感、工作甚至環境打擊的我,有時會痛恨自己的敏感,道來只是尋常事,但總是無法避免自我懷疑、流淚滿面的時刻。甚至會陰暗地想,如果自己不存在於這個世界該有多好啊。

幸好,2022年上海解封之後,我機緣巧合搬到了新家。房間的佈局更換過三輪,但書桌始終牢牢守在朝向西南的窗邊。

最初書桌前的窗台很空曠,唯一一個物品是唐老鴨的透明杯,裡面安放著一張紙條,“你的人生很寶貴,只有你是它的主人”,某個絕望的日子寫下這段話,希望寬慰未來的自己。

後來,書桌前慢慢添置了許多東西。我攤開《雲彩收集者手冊》,抬頭看雲時可以順便查查它是屬於什麼類別。旁邊是大衛霍克尼2020年《諾曼底春天的來臨》的畫集,封控時朋友幫忙購買,每幅畫裡的花、樹和天空,提醒春天到了。

除了書,還有用於心情自救的小玩意兒,比如內飾月牙和雲朵的透明方塊,一副很美的粉色的沙漏,沙子漏得很慢。還有同事朋友送的毛氈畫,小玩偶。一個裝酒的包裝袋也被掛在窗戶上,因為它印著“販售快樂”,裡面裝著四支尤加利葉,是某家攀岩館三八婦女節的禮物(當時還有向日葵,但如今只有尤加利葉健在),它們被朋友廢棄的毛筆字宣紙保護著。

書桌前還有一面鏡子。工作、看書時,偶爾一抬眼,彷彿就能看向小時候的自己。那時沒有朝南的書桌,但卻貼著鏡子,是上一任租客留下的。我總是坐在鏡子前做功課或者看閒書,很少出門玩,但從不孤獨,因為鏡子裡有另一個我的陪伴,我微笑時她也會對我微笑。我喜歡她右臉的酒窩,現在依然是。

朝南的書桌,不知不覺中,從心情急救點,變成了自我治愈處。

它有美妙的自然,窗外的雲朵、夕陽和晚霞令人著迷;它有女性之間溫柔的情誼,有些朋友可能疏於聯絡,算不上親密,但過往的友誼在書桌前留下痕跡;它有純粹的自我,自己的存在是被確認的,我在這裡書寫、思考,在這裡自戀傻笑……

可能不再有無憂無慮的快樂,但擁有了自我癒合的能力。坐在朝南的書桌前,跳出社會角色的框架,我還是我,沒有跟著飛逝的時間而迷路,這可能就是在如今的年紀收到《最好朝南》的意義吧。

坐在朝南的書桌前,一切都剛剛好。

——球球,2023.5.20

三明治著

上海譯文出版社

2023年5月出版

女性在生育之前,知曉身體可能受到的傷害嗎?

養育了3個孩子的22年婚姻,要因為慣性而延續嗎?

長期遭遇家庭暴力,靠自己能離得成婚嗎?

隨先生搬到陌生城市,事業停滯,順勢成為“家庭主婦”是應該的嗎?

一個母親說不愛自己的孩子是被允許的嗎?

做試管嬰兒是因為想要一個孩子,還是不願意接受自己是“生殖無能”?

作為一名女性,不想來月經,可以嗎?

送給媽媽一個跳蛋作禮物,會怎麼樣?

22位女性作者,24個真實的生命故事。

伍爾夫在《一間自己的房間》說:“女人如果打算寫小說,她必須有錢,還要有一間自己的房間。”

在《最好朝南》裡,這些女性寫作者用文字構建自己的“朝南房間”。她們大都不以寫作為生,把故事寫下來的目的,是理解自己。

這些故事是非常私人的個體遭遇,是對個人而言有重大意義的生命片段,是在日常生活中不會輕易對別人提起,甚至連最親密的家人朋友也不知曉的經歷。

通過寫作,她們向身處的境況提問:作為女性,“我”經歷了什麼?為什麼“我”會經歷這些?這些經歷對“我”意味著什麼?它們如何構成了“我”的一部分?

她們寫自己的生命,也用生命寫作。

延伸閱讀...

就像女人不能上飯桌一樣,有人不想讓你上書桌,也多的是理由| 9位女性的寫作空間(上)

《最好朝南》書序by 三明治編輯李依蔓

上海譯文出版社編輯劉宇婷談《最好朝南》背後的故事

三明治創始人李梓新談女性的Life Writing

支持三明治,让更多个体表达和独立创作被看见。

發布評論…