IYP 不是过眼云烟的新闻网站,我们提供实战能力,这里是值得您反复回看的档案室:iyouport.org

每一面旗幟在烈火中都是黑色的

在以下各節中,來自過去一個半世紀的作家和藝術家們反思了黑旗的含義,即反叛和否定的無政府主義標準。

記者:“這裡有一些人,在四處遊蕩 …… 嗯,不完全是在遊蕩,他們看起來很有條理。 我不知道他們是誰,他們全都一身黑衣,戴著黑兜帽,還有黑旗 ……上面什麼都沒有。”

主持人:“上面什麼都沒有的旗幟?”

記者:“沒錯,就是全黑。”

—— 1999 年西雅圖世界貿易組織峰會抗議活動的電視報導

1880 年11 月,五十歲的教師兼警察殺手,路易絲·米歇爾(Louise Michel) (注1),結束了因參加1871 年革命的巴黎公社而被迫在南太平洋的長期流放後返回法國。被流放期間,她已經成熟為徹底的無政府主義者,反對一切形式的等級制度和壓迫。回到法國,她立即投身巴黎的激進組織。

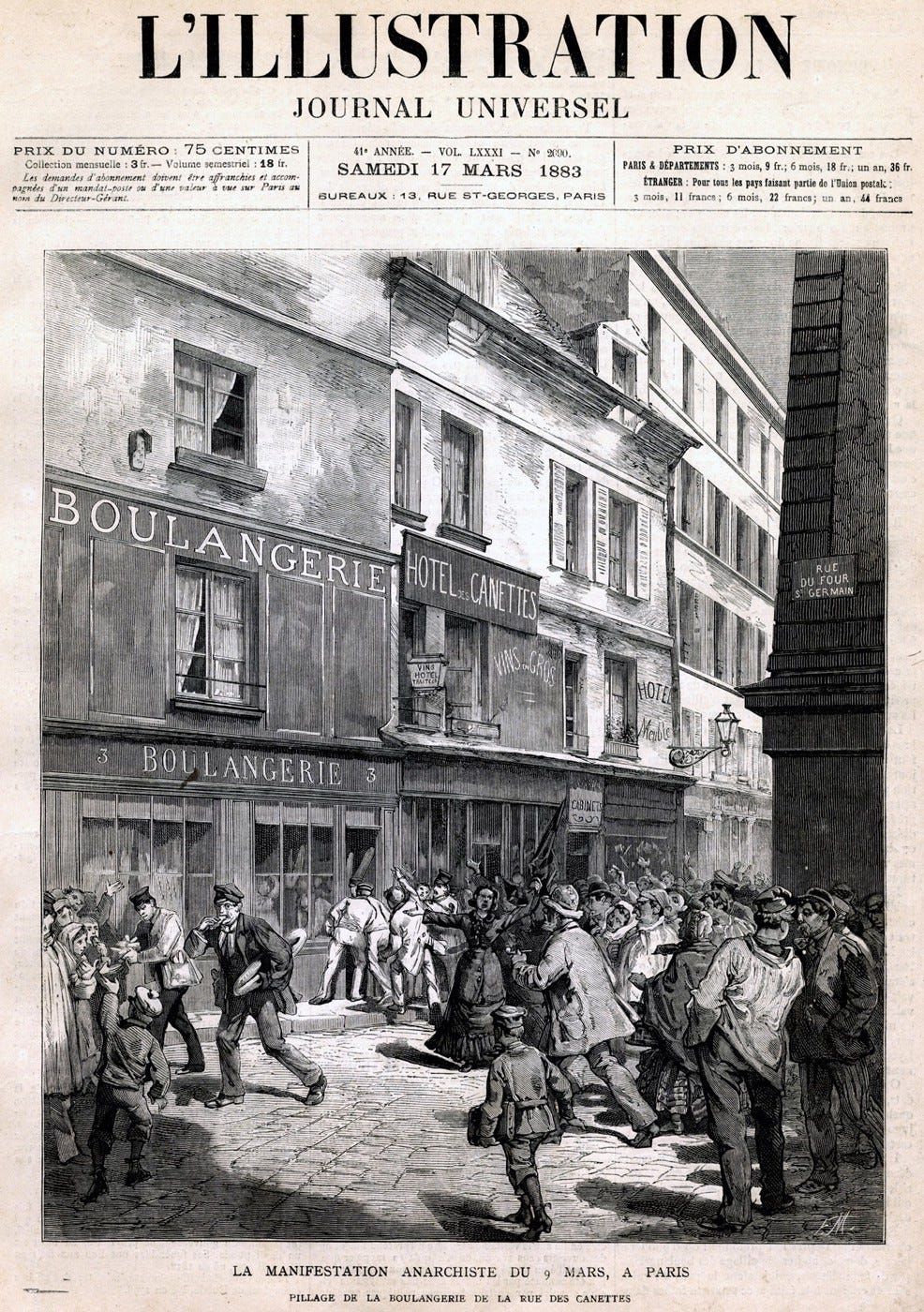

根據莫里斯·多曼蓋特的說法(注2),路易絲·米歇爾是最早宣布將黑旗作為無政府主義運動標誌的人之一 — — 儘管在下文中,我們將看到證據表明,此前不知名的勞工已經在里昂和其他地方使用了黑旗多年。 1883 年3 月9 日,路易絲·米歇爾在失業和絕望的示威遊行中使用黑色襯裙作為旗幟,期間參與者洗劫了多家麵包店。 9 天后,也就是3 月18 日,巴黎公社爆發十二週年之際,她在巴黎貧窮的貝爾維爾社區的激進派俱樂部Salle Favié 發表演講:

“不要再讓我們戰士用鮮血浸染紅旗。我將舉起黑旗,為我們的死難者和我們的幻覺哀悼。”

1883 年6 月22 日,米歇爾因前三月的示威而受審。 “我們為什麼要在黑旗下游行?” 她在法庭上講話: “因為這面旗幟是罷工的旗幟,它像徵著工人沒有麵包。”

法院判處路易絲·米歇爾六年徒刑,罪名是“沒有採取任何措施阻止搶劫”。

《黑旗》報(Le Drapeau Noir):反對所有法律、法典、法官和警察

1883 年8 月12 日,路易絲·米歇爾在巴黎受審後不久,法國里昂出現了一份新的無政府主義報紙,名為Le Drapeau Noir (黑旗)。黑旗報以該名稱僅發行了17 期,隨後為了躲避國家的鎮壓和審查,它被迫不斷地更名,例如社會責任、革命標準、鬥爭、暴動、挑戰、無政府主義九頭蛇、警報、和無政府責任等等。

在該報的第一篇題為“黑旗為首:致無政府主義者” 的文章中,編輯們闡述了他們的願望:

“當我們為我們的報紙取名為'黑旗' 時,是否需要一個規劃?我們不是已經表明了我們的行動方針嗎?這個名稱受到了里昂市當地歷史的啟發,因為在飢餓的驅使下,工人們在克羅瓦-魯斯和瓦斯的高處第一次展示了黑旗,作為哀悼和復仇的標誌,象徵著社會要求。因此,採用這個名稱,意味著我們將永遠站在工人一邊反對剝削者,站在被壓迫者一邊反對壓迫者。

這是我們矢志不渝的承諾,來自我們前輩踐行的社會責任、革命標準和鬥爭;在無政府主義者對這個根基正在動搖的腐敗舊社會的進攻前線,我們將看到黑旗飄揚;作為一個鬥爭和戰鬥的機體,黑旗將發動戰爭,面向所有的濫權、所有的偏見、所有的惡習、和所有的虛偽,它們以社會制度之名竭力拖延這個腐朽舊世界的墮落、聽之任之,很快就將在不堪重壓下面臨崩潰。

絕對自由的支持者們,我們將向所有那些偽自由主義者、立法者開戰,他們只理解循規蹈矩的'自由',然而我們所相信的真正自由是不受任何限定的;最終,我們將對法律、法規、法官、警察和所有機構發動戰爭—— 它們的真正目標是限制我們鼓譟的這種自由,並促進少數特權階層對群眾的剝削。 ”

在第二篇文章中,編輯們繼續闡明了他們鍾愛黑旗的原因:

“事件、日常的事實,早已清楚地表明,紅旗已經光榮退場,如果勝利了,它的光芒很可能會掩蓋一些自私陰謀家的春秋大夢。紅旗已經變身為一個政府,化身為一個合法當局的標準。那時我們才明白,對我們、對每天不屈服於統治的人們和每時每刻都在準備著投入反叛鬥爭中的人們來說,紅旗不再有任何意義,它只是一種尷尬或幻覺。”

《警報》:飢餓的象徵

根據無政府主義報紙《警報》(The Alarm) 所記錄的,美國的無政府主義者在1884 年11 月27 日的感恩節舉行了第一次舉起黑旗遊行,明確要求強制廢除財產和僱傭勞動。

以下引文摘自該報1884 年11 月29 日的一篇題為“黑旗:芝加哥無產階級的飢餓象徵” 的文章(注3):

“預定的日子, 11 月27 日星期四,示威在雨夾雪的天氣中開始了。 勁風刺耳而冰冷,在裸露的臉或手上留下刺痛之感。 在宣布的下午2 點30 分,超過三千人聚集在麥迪遜和倫道夫之間的市場街上。 雨雪夾雜著落下,地面滿是泥濘和水。 惡劣的天氣襯映出人們頑強的精神,沒人被嚇倒。

第一位發言者宣布這次示威是“為人類利益而聚集的一群人”,並對資本主義進行了批判:

“現在,當市場上的衣服供過於求時,工廠關閉,成千上萬的人失業,因此被剝奪了獲得任何過剩供應的途徑。結果男人們衣衫襤褸,卻是因為國內的衣服太多了! 所有其他事情都是如此。 譬如人們被迫睡大街,只因為這個國家的房子太多了。 如今空置的鬼樓遍地都是,沒有更多的購房需求,建築商因此無所事事,無法賺錢支付租金。 想想吧! 你衣衫襤褸,是因為這個國家的衣服太多了;你露宿街頭,是因為這個國家的房子太多了;你忍飢挨餓,是因為這個國家的麵包太多了;你被凍得瑟瑟發抖,是因為這個國家的煤炭太多了! 這種荒謬難道有任何值得持續的理由嗎? 人們如此盲目以至於看不到這個體制必須被徹底改變嗎?”

登上演講台的還有無政府主義者奧古斯特·斯皮斯,他隨後在乾草市場悲劇中被國家謀殺。

“下一位演講者是奧古斯特·斯皮斯。 他指著黑旗說,這是飢餓和渴望的旗幟,第一次在美國本土被舉起。它代表著人民的飢餓已經接近那些故國的情形。 我們必須打擊這些搶劫勞動人民的強盜。”

演講結束後,遊行開始:

“兩面大旗,一黑一紅,引領著隊伍。 大約在遊行的中途,[原文如此] 又有兩面大旗,一黑一紅。

遊行在第五大道107 號,到達《警報》和《勞動報》的辦公室結束了。

“在這裡,人群聚集在馬賽曲的旋律中,黑旗和紅旗的揮舞聲,以及被虐盡的無產階級的歡呼聲中。 ”

謝爾蓋.愛森斯坦(Sergei Eistenstein):紅旗、黑旗、和白旗

在早期的蘇聯電影《戰艦波將金號》中,導演謝爾蓋·愛森斯坦希望描繪叛軍在戰艦上升起一面紅旗, 但是那個時期的黑白電影把紅色變成了黑色。

為了達到他想要的效果,愛森斯坦不得不用白旗代替紅旗拍攝場景,然後將旗幟 手工染成紅色,一次一幀。其效果,如同宣傳政變一般,帶來了對忠心耿耿的布爾什維克雷鳴般的掌聲。

這裡有一個嚴峻的比喻:誰真正製造了俄國革命,以及後來如何描述它——每一面真正的紅旗在歷史上都像是一面黑旗,而這些旗幟隨後從官方敘事中被抹去,而廣為流傳的國家宣傳中著名的“紅旗” 實際上是投降的白旗。

安德烈·布雷頓:自由的顏色

以下文字最初是由資深超現實主義者安德烈·布雷頓(André Breton) 發表於1945 年《神秘17號》(Arcane 17) 中的文本。後來在1966 年12 月的《反叛工人7#》(The Rebel Worker #7 )中被翻譯成英文,而後又被收錄在《當街起舞:1960年代的無政府主義者、IWW、超現實主義者、情境主義者和臨時派》 一書中(2005)。

在我們的頭頂上方,旗幟狀的窗戶永遠暗著,保持著通風。它們的大小和巴黎某些高速公路工程兩側的紅旗一樣,被醒目的黑色大字“SADE” 隔開。這常常引發我無限的遐想。

那是一面沒有任何標記、沒有任何文字的紅旗,其狀如同我17 歲時在一場戰爭之前的一次民眾示威中所看到的那樣,那是在巴黎佩聖熱爾維站( Pré Saint-Gervais) 的天空,我看到無數紅旗飄飄和數以萬計的示威者。

那種感覺,是任何理性都無法解釋的,尤其是當我回想起那片絢麗的人海,在那不停流動的和令人窒息的地方,被高高飄揚的黑旗刺穿的那一刻,我能感到脈搏的跳動。

那時我還沒有多少政治覺悟,即使現在衡量我的覺悟程度也不得不承認,我依然感到困惑。但是,我身上的同情心和對一些問題的反感比以往任何時候都更強烈,絕不屈服於意識形態的要求。我知道我的心在跳動,仍然在跳動,彷彿依舊停留在那一天的運動中。在我內心最深處如畫廊的盡頭,我總是會重新發現無數火舌的光芒,縈繞在其中一些燦爛的燈芯之上。

當代人幾乎無法想像如此景象。無產階級的心臟還沒有被無數派系黨爭所撕裂。巴黎公社的火炬遠未熄滅;那裡有許多隻手緊握著那把火炬— — 一個在它的偉大光芒中將一切凝聚在一起的火炬,如果不是那幾圈濃煙盤旋的花環,也不會如此的美麗,如此的真實。從那些手握火炬的人臉上,可以看到如此之多無私的信仰、決心和熱情,還有高貴,在無數退伍老兵身上。

在黑旗的周圍,確實,可以強烈地感受到來自純粹肉體痛苦的印記,但能看到人們眼睛裡燃燒的激情,留下的是難以忘懷的白熱。多少次烈焰焚身,只為那些本分的要求和希望,有時純粹是為了他人,義無反顧地赴湯蹈火。

人類的狀況便是如此(獨立於那些人為的總是可以修正的社會狀況),那是一種從情感上來說絕對正確的最後態度,歷史上尤其不乏智者們的類似態度,無論是帕斯卡、尼采、斯特林堡還是蘭波,都忽略了社會可能壓制這種態度的純粹功利主義原因。一個人不得不承認,這種態度本身就帶有一種“我不下地獄” 或者舍我其誰的宏偉。我永遠不會忘記那些讓我心曠神怡的興奮和驕傲,譬如當我還是個孩子的時候第一次被帶進墓地,在無數令人沮喪或荒謬的紀念碑中,我發現了一塊用紅色字母刻在花崗岩板上的絕妙裝置,上面寫著: “既非上帝也非大師”。詩歌和藝術當中永恆的就是那些在絕望的、所謂剛需中改變人類形象的東西,他們不時地在生活中製造出一個又一個令人會心一笑的機會。

而事實上,飄揚在藝術和詩歌中的,無論人們喜歡與否,紅旗和黑旗,總有一面在競相變換。在那裡,時間也很緊迫。因為,這是一個關於確保從人類的感性中如何汲取它所能賦予的問題。然而,這些紅黑之間的明顯矛盾到底是從哪裡來的呢?或許任何人都不會只為了塑造和擴大這種意識、而觸及他人的感性問題,除非是自我犧牲,獻祭給他所在時代屬靈的分散之力:這些力量(之所以分散),因為他們一般只有在互相尋找(同類)時才會宣布相互排斥。

正是在這個意義上,這樣的人一直是,並且根據這些力量的神秘法令,必須同時是他們自己的受害者和劊子手。因此,對於人類自由的品味來說也有同樣的情形,自由被近乎無限擴展到所有人,卻將所有的可怕後果都歸結為一個人。自由並不眷顧這個地球,除非有那些知道或至少部分知道如何生活在解放中的人,他們對自由的熱愛達到瘋狂。

讓·熱內:“這是我想看到的革命”

“收到古巴文化事務部的訪問邀請時,我說:'是的,我非常想去古巴,但有一個條件:我會為我自己的旅行付費,我會為我在那裡的住宿付費, 我會去我想去的地方,留在我想去的地方'。我說,'我非常想去,如果這真的是我想要看到的那種革命,也就是說,不再有國旗,國旗作為一種承認的標誌、作為一個團體形成的象徵,是不是已經成為革命戲劇性的閹割和國歌的致命片段? 問問他,古巴的國旗和國歌還在嗎? ”

— — 讓·熱內(Jean Genet) 接受休伯特·費希特(Hubert Fichte) 的採訪

Howard J. Ehrlich:為什麼是黑旗?

黑旗是無政府主義的象徵。對那些認識黑旗的人來說,能夠引發從恐懼到喜悅的不同反應。找出它的含義並且準備在越來越多的公共集會上看到它……

無政府主義者反對所有政府,因為他們相信對所有個人而言其自由的意志和知曉的意願,是群體和社會本身的最終力量。無政府主義者相信個人的責任和主動性,相信真正全心全意合作的團體是由自由“人” 構成的。政府則與這種理想完全背道而馳。政府依靠蠻力和欺詐來加速少數人對多數人的控制。這種殘忍和欺詐的過程是否被諸如國王的神權、“民主選舉” 或所謂的“人民革命政府” 等神話概念所證實,對無政府主義者來說幾乎沒有什麼區別。我們根本性地拒絕“政府” 本身這一概念,並假定完全依賴自由人解決問題的能力。

為什麼我們的旗幟是黑色的?黑色是否定的影子。黑旗是對所有旗幟的否定。這是對民族性的否定,它使人類與自己對抗,否認全人類的團結。對於以效忠一個或另一個國家的名義犯下的所有駭人聽聞的反人類罪行,黑色是一種憤怒和憤慨的情緒。

這是對政府的偽裝、虛偽和廉價詭計所暗示的對人類智力的侮辱的憤怒和憤慨 ……

黑色也是哀悼的顏色。取消國家的黑旗也在哀悼國家的受害者— —無數在戰爭中被謀殺的人,無論是對外還是對內,為了某個血腥國家的更大榮耀和穩定。

它哀悼那些勞動被剝奪(徵稅)以支付對其他人類的屠殺和壓迫的人。

它不僅哀悼身體的死亡,並且哀悼在專制和等級制度下精神的癱瘓;它哀悼數以百萬計的腦細胞被塗黑,再也沒有機會照亮世界。

這是一種無法被安慰的悲傷顏色。

但是黑色同樣美麗。它是一種有關決心、決定和力量的顏色,一種可以澄清和定義所有其他顏色的顏色。黑色是孕育繁衍的神秘環境,是新生命的溫床,總是在黑暗中進化、復甦、更新、繁衍。包括隱藏在大地中的種子、精子的奇異旅程、子宮中胚胎的秘密生長等等,這一切都被黑暗包圍和保護著。

所以,黑色是否定,是憤怒,是憤慨,是哀悼,也同時是美麗,是希望,是在地球上和與地球上培養和保護的人類生活和關係的新形式。黑旗意味著所有這些東西。我們很自豪能夠攜帶它,很抱歉我們舉起它,並期待有一天不再需要這樣的符號。

匿名者:投降的反面

幾年前,我有幸出現在南方的一個小鎮上,當時一位年輕的朋克搖滾歌手正帶著他的弟弟參觀他最近搬進的集體房屋。

“黑旗是什麼意思?” 小弟指著前廊上擺著的那塊方形的布頭問道。我有些好奇地等待著答案,因為我推斷這可能是第一次邀請哥哥解釋無政府主義學說的複雜性。

“哦,這個?” 朋克搖滾樂手回答,“這就像是— — 投降的反面。”

附錄: 無政府主義認同

當被問及他本人是否是無政府主義者時,聖地亞哥·塞拉(Santiago Sierra) 回答說:“我認為無政府主義是我完全認同的一種政治和行為哲學。 然而,無政府主義首先是道德,意味著一種沒有讓步的生活方式。從這個意義上說,我不會是(無政府主義者),就這麼多,因為我的生活與任何無政府主義激進活動家的生活還相去甚遠。”

這個謙虛的回答讓人想起智利學生何塞·多明戈·戈麥斯·羅哈斯(Domingo Gómez Rojas) 在特別部長何塞·阿斯託基薩(José Astorquiza) 詢問他是否是無政府主義者時的反應:“親愛的部長,我沒有足夠的道德紀律來承受這個稱號,那是我永遠做不到的美德。”

儘管如此,戈麥斯·羅哈斯還是在被拘留期間被智利政府謀殺。重要的是要摧毀集中化暴力和控制的機制。

“他們有一面下半旗的黑旗,象徵著他們終生承受的希望和憂鬱,用尖刀切開友誼的麵包,還有一些生鏽的武器,所以他們永遠不會遺忘。 它們不是百里挑一,但它們仍然存在。 他們手挽手高興地站在一起。並為此,他們始終站在一起。無政府主義者。”

— — Léo Ferré,“Les Anarchistes ”,於1968 年5 月10 日在巴黎Mutualité 舉行的無政府主義者聯合會年會上首演,恰逢路障運動引發全國性的反抗和總罷工。

註釋:

【注1】據1871 年4 月10 日巴黎公社官方公報報導,“第61 營有一個精力充沛的女人在戰鬥。 她殺死了多名警察”。 George Clemenceau 證實這是生死攸關的問題:“為了不被殺,她殺了別人 …… 她是如何在我眼前被殺死一百次的,我永遠不會知道。 而我只看了她一個小時。”

【注2】寫在《紅旗的歷史,從它的起源到1939 年的戰爭》(The History of the Red Flag, from Its Origins to the War of 1939)。

【注3】顯然,在成為渴望生活在沒有壓迫的世界中的人的標準之前,黑旗就代表了飢餓本身。例如,在1861 年11 月17 日的《紐約時報》上,一篇報導南卡羅來納州糧食短缺的頭版文章的副標題為“南卡羅來納州的黑旗”。

⭕️

喜歡我的文章嗎?

別忘了給點支持與讚賞,讓我知道創作的路上有你陪伴。

發布評論…