畢業於中正大學心理和哲學系,現就讀陽明交通大學社會與文化研究所。曾在關鍵評論網擔任書評專欄作者。文章主要投稿、刊登於 香港 微批paratext 或 虛詞.無形網站,多為文學、哲學類性質。另也有動漫評論發表於U-ACG。 信箱:f0921918962@gmail.com 信箱:f0921918962@gmail.com

京极夏彦《书楼吊堂》X金李璟《活着的图书馆》X寺山修司《我这个谜》:从阅读到虚构,「书」,从来就不只是书

如果我们认为迷信,指的是去相信某种虚无、怪力乱神、不实际存在的事物,那么沉迷阅读、喜爱小说的行为会是一种迷信吗?

在文明开化的现代,小说,或者说,书跟迷信等会连结到超自然想像之间的关联基本上不容易被注意到。因为在现代,书籍往往被认为是承载知识的载体,是教育的媒介。阅读变成一种学习、培养、思辨,和所谓不具客观、科学证据的迷信事物是完全搭不上边的。如果不小心牵扯上,大概通常是因为书籍和宣传某个宗教有关。至于小说,大部分的人应该都会认为只是消遣、娱乐吧。毕竟很少人会真的把小说里的东西当成真实的事件来研究,因此除非是文学研究,通常都只是拿来放松心情、打发时间的产物。许多人也因此认为爱看小说的人大概都是闲闲没事做,而且认为小说的价值很低,因为他不是工具书,多半也不会是科普、社会学等之类的知识书籍,所以不实用。

或许这便是在今天阅读金李璟的小说集— — 《活着的图书馆》 — — 最具价值的地方。因为这部作品不但文笔极好,除了深刻地带领读者去认识和书有关的历史。个人认为其实最重要的,是他透过小说结合历史文献的方式进一步探讨什么是人对书的欲望这一议题。以及进一步描写到这种对书的欲望如何影响书的收藏、制造、传播等历史。

《活着的图书馆》不只是一本讲述书的历史、制作的作品集,他更是一部透过不同故事,去分析书如何勾引出人们不同类型欲望的作品。从这一篇篇引人入胜的故事中,我们会发现书不只是承载知识、想像的媒介,他还更是一个勾引和产生欲望的装置。就这点意义上,书填补了人内心中的某种空缺,并从这些空缺中引发或激发强烈的事物。这些事物可能是各种驱力很强的欲望、信念,也可能是单纯难以抑制的感受、情绪,或者是一时之间喷涌奔驰的想像。也因此我们才不意外,在古代(或是现今也一样),一些统治者多么害怕某些书籍的散布,并想办法以「败坏风俗」、「猥亵神明」等之类的理由阻止其出版,甚至将之焚烧,以绝后患。又或者我们可以明白为何对某些失意的人来说,身旁的书籍有如至亲一般重要,因为书可以填补心中难以弥补的空缺,甚至勾引出得以继续生活下去的目标、欲望。

《活着的图书馆》可以谈的不止如此,事实上这里面的好几篇作品都可以单独抽出写一篇专门的导读或是书评。不过在更深地进入《活着的图书馆》之前,笔者其实想谈谈一本更稍早之前出版的作品,也就是京极夏彦的《书楼吊堂— — 破晓》。或者简单谈谈他的一系列小说。

「文字和语言都是虚假的,其中没有现世,没有虚实可言。所谓书籍,是写下他的人所创造的虚假的现世、现世的尸骸……但如果有人读,那句尸骸就会复活。藉由解读文字这个符咒、念诵语言这个咒文,只属于那个人的现世,就会以鬼魅的形式出现在阅读它的人的内在,确确实实地现身眼前。那……就是书。」 — — 京极夏彦《书楼吊堂— — 破晓》

会想谈谈京极的作品,是因为比起金李璟的作品— — 《活着的图书馆》,京极夏彦的一系列作品,让人更能明白— — 阅读的体验— — 其实是一件多么不寻常的事情。

京极夏彦的小说绝大部分被归类为推理小说,其中最主要的就是他的京极堂系列作品。然而,他的小说读起来有时实在不像推理小说。不如说,推理仿佛只是这本小说的形式而已。而真正要去阐发的,是「推理」到底对人而言意味着怎样的心理。

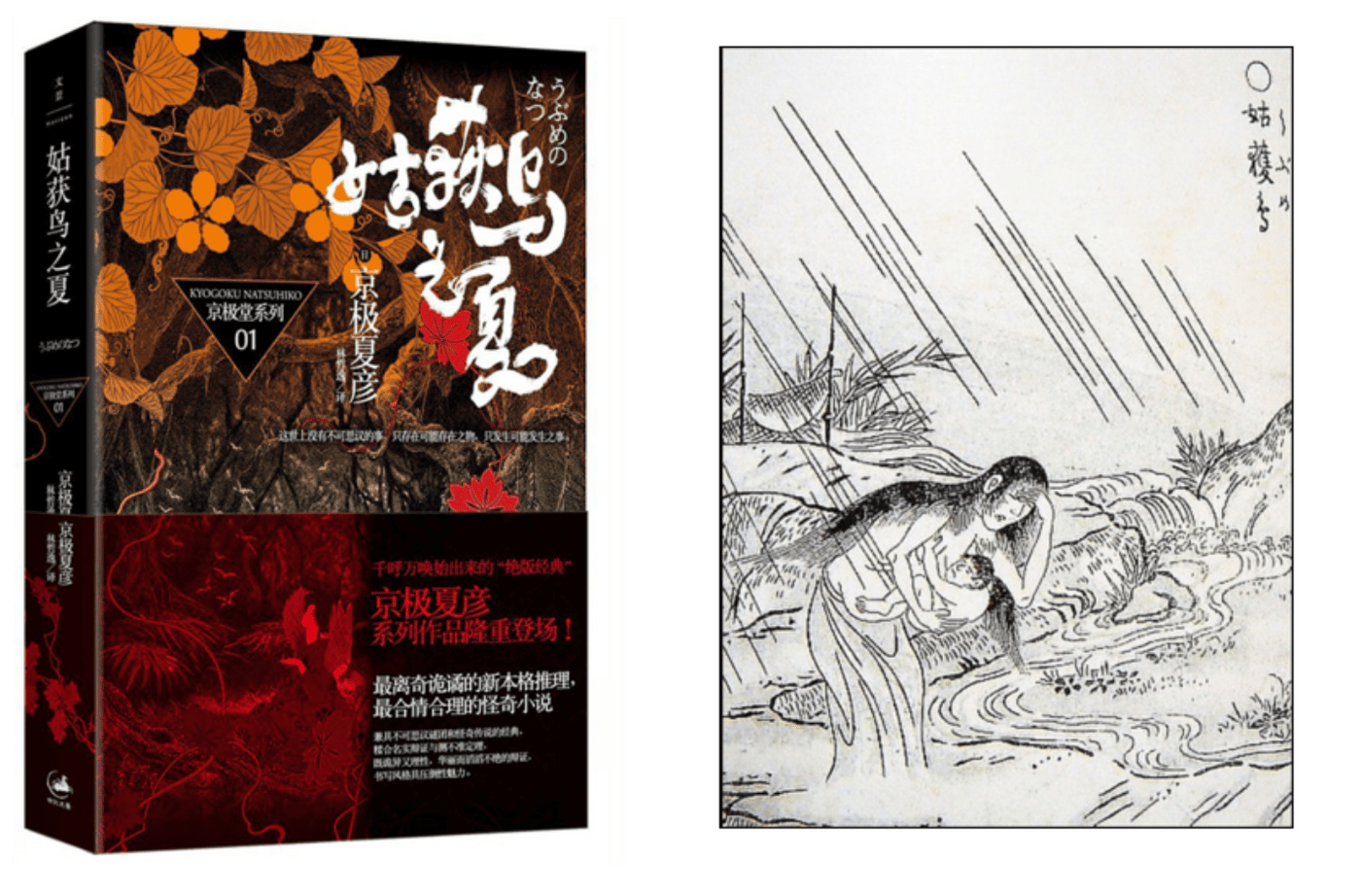

熟知京极夏彦小说的人就知道,在京极堂系列的小说中,书中每次发生的主要事件,往往都和一种鬼神的传说有关。但有意思的在于,透过这种方式,京极夏彦让我们明白每一种鬼神、鬼魅的产生,反映的恰巧是人某一种心理状态的生成,而非随便编造、无中生有的幻想。在书中,京极最念兹在兹的常常不是犯罪真相的推理,反而常常是历史文献中,某一妖怪的型态、概念、被描述的面貌在过往历代的演变,并解释造成其产生变化的可能原因。在其最早的一本书《姑获鸟之夏》中,其将一种名为「姑获鸟」妖怪的性质对应到假性怀孕的病理,进而破除了书中神秘离奇的案件。

笔者无法确定这样的对应是否完全合理、正确,当时只觉透过一种观点去理解现行的一些特殊心理现象,来解释甚至让读者体会所谓的妖怪其实就是这样诞生在一种异样心理发展的过程,十分有意思。某种程度上,他让我们明白,所谓的「鬼」其实从来就不是鬼,而正是人的某一部份。很多「鬼」身上乍看很奇异的性质,其实就存在人的身上,只是多半不容易看见,或以语言用另外一种角度去描述。

抱着这样的趣味,笔者看了一本又一本京极的小说,不过直到《书楼吊堂— — 破晓》,笔者才终于惊觉,所谓的鬼神,或是那些常常被人认为神秘的事物。不仅仅是随着各种异样心理的产生而出现,事实上……他们就存在阅读的体验里。

「不,确实有幽灵。看得见,摸得着,也听得到声音,但不存在。」

这句话乍看很玄,却发现其实很适合用来理解在阅读中我们所「看到」的东西。

京极夏彦对「书籍」做了完全不同的思考。他认为书其实很像一座座的墓碑。看书,就像解读上面的符文,聆听一个幽灵跟我们说话。这个幽灵不一定代表作者(不管已经死去还是仍在世),反而有时是自己心中的某些记忆所召唤出来的事物。而人们去书店阅读、观看书的行为,就像一种参拜。有趣的是,即便两人拜的是相同的墓,心中所看见、追思的「魂」也不尽相同。也因此京极说:「藉由解读文字这个符咒、念诵语言这个咒文,只属于那个人的现世,就会以鬼魅的形式出现在阅读它的人的内在,确确实实地现身眼前。那……就是书。」

在另一本彼得.曼德森的《我们在阅读时看到了什么? 》这本书中,他发现尽管很多人都认为自己喜欢的书,把里面的人物、情景写地「栩栩如生」,并认为里面的人物对自己来讲十分「具体」。但要他们描述的时候,却非常困难,因为人们往往只能给出很片段的描述,使得书中人物在形容里像是被打破的玻璃一样,要拼在一起有点困难。而一些形容,有时还会发现和书中的叙述矛盾。

书中人物、景象虽然实际上常常是破碎、片段、朦胧的,却可以给人很具体、饱满,甚至「栩栩如生」的感受,这种反差正是我们为何说阅读这一体验,其实是多么不寻常的原因。这种不寻常之所以很少被体认到,是因为我们很少去想阅读中所看到的「人」和自己有什么关联,绝大多仅仅以幻觉或想像带过,但回头认真想想,却会发现在阅读中所看到的「人」或许不是只是单单的幻想,而更像自己心中的「幽灵」、「鬼魅」。这之中的关联有时甚至让人不敢想像。

京极的书让人注意到,其实阅读不只是一个很私人的体验,他还是一种很神秘的体验,只是我们长久以来,早对这种神秘感到不以为然。而这种神秘之所以是神秘的,和他所引起的无自觉、无意识地观看有关,就像拜火教对火的观看所陷入的著迷一样,是一种对火的神秘的阅读。在这种注目、凝视中,人很容易忘记自己是谁,并无意间变成里面的人物,进入里面的情境。

书就是墓的想法,和金李璟《活着的图书馆》中,〈阴间是一座巨大的图书馆〉所写到的概念其实很类似。在这里面人死后就是在阴间写自己的自传,写好后便得道升天,他的自传则被摆到架上,供那些还没写成自传,无法升天的人观看、学习。在此,书、写作成了一种超渡死者的方式,同时他也供那些还没升天的人去参拜,并在参拜和追思亡魂的情感、阅读中,试着超渡自己。

正如京极夏彦所言,人最不可思议的地方,或许正是在于即便是实际上不存在的事物,人也能「看见」并想像。而书,正是因为能使人「看见」、想像不存在或不在身旁的媒介,所以在除了记载知识的功能外,书还能有一种强大的魅力,去勾动人的情感、思维及欲望。

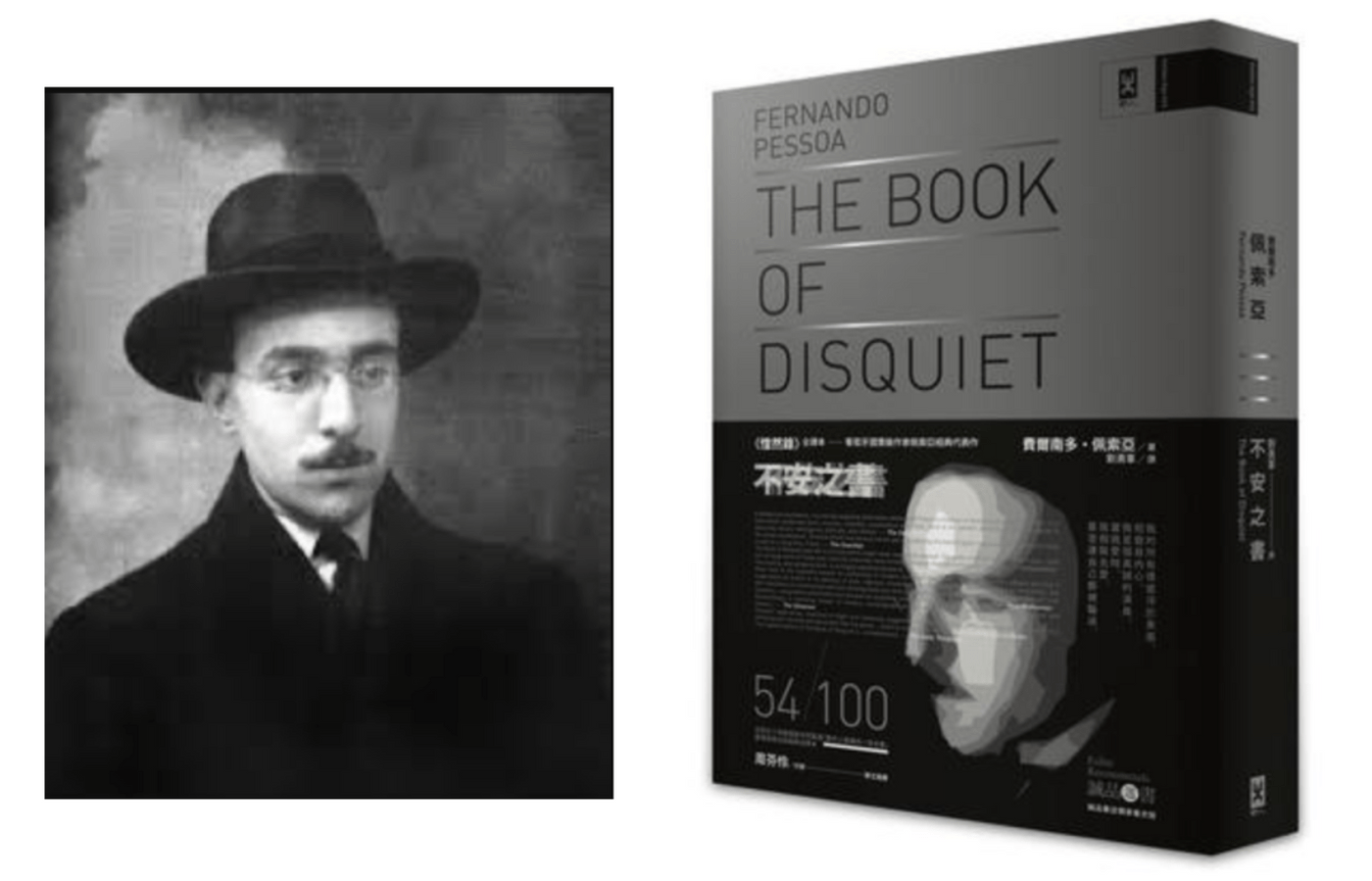

这样的想法同时也是〈阴间是一座巨大的图书馆〉欲强调的,在里面,金李璟引用葡萄牙作家佩索亚(此人一生不太喜欢使用自己本名写作,而是虚构了七十几个生平经历完全不同的异名者来伪装自己的写作)的话语:「理所当然存在的事物无法吸引我,反倒是令人无法置信、不可能的事物,而且还是本质上不可能的事物,才会深深吸引我。」去阐述这世界之所以能够包罗万象的原因,正是因为不论何时,人身上总是有种欲望,想要去想像、创造,或是搜罗世界上不存在或看似不存在的事物,并占为己有。这就像即便我们都知道这世上不可能存在所谓的超人、英雄,但我们还是很渴望在电影里看见「英雄」、「神话人物」的崛起,并收集、购买他们的公仔、海报等等将幻想形象具象化的物质、实体一样。更有什者,则会将这些形象投射在政治人物身上。

想要体会看见、想像与表现某种不在现场的事物的力量,最古老的其中一个方式便是写作和阅读。 《活着的图书馆》很直接地让人看见这种力量对人和社会的影响。不过比起来,金李璟放更多心力在描写古今中外人们对于书的阅读和独占的欲望,而不是像京极偏重在讨论、描述阅读本身的体验还有各种心理状态的剖析。

「焚书的历史,展现出想独占书本的欲望如何毁损、控制书籍。为了合理化自己的欲望,有时焚烧书本的人会将假想的威胁加以渲染,并将他人的欲望加以扭曲,为的就是守护自己的书,压制他人的书。书的历史,便展现了书在欲望的两个极端来回的过程。」

书的历史是欲望的历史,也是欲望被压抑的历史。这在〈尚洞夜话〉和〈焚书〉大概是最明显的,尤其〈尚洞夜话〉特别精彩。他的精彩不在于这篇小说的故事极其离奇、诡异,且栩栩如生,而是因为它让读者感受到,越是离奇、诡异、异类的书写,背后往往越有一种巨大的挣扎力量,在对抗主宰社会的压抑和残酷。而这之中的对抗是那么的惊心动魄,让人不得不产生一种命运的感触。

但在强调「书」具备一种颠覆力量的同时,作者却又同时提醒我们这不代表「书」是智慧、正义、真理的象征,事实上这只能代表「书— — 原本就是不安分而危险的东西」。阅读既然能带来「解放」,那么同时他也能带来意想不到的「束缚」。因为人们常常忘记,小说虽然无比真实,甚至洞见地批判时代,但本质上却是虚构的。

书— — 之所以是不安份而危险的,正是因为所谓的虚构,其实本来就是一种不安份、带有叛逆意味的行为和状态。正如我们文章最开头所提的问题,沉迷小说是迷信的行为吗?京极夏彦没有这样讲,但他却不时提醒我们,虚构其实需要一点迷信的力量,甚至虚构本身就是形成宗教、信仰最重要的原动力。只是在宗教那儿我们把虚构出来的事物称为「神」,在文学、哲学则可能变成「意义」和「真理」。而我们万万不要忘记最早其实所有的文学、音乐甚至思想等都是为了服务宗教而出现的,因为透过神话、戏剧、音乐的方式,人类可以更顺利地组织群众。就像现今的许多宗教在聚会时,也需要唱圣歌,看他们的圣经一样。

人希望可以从自己的一生、经验里提炼出一种「意义」,透过这个「意义」,他可以在述说上、书写上或内在观看(回忆)上建立一个若有似无的「秩序」。定位出一个「自我」,来提供未来一个更具体的指引。在那里,过往、现在、未来仿佛呼应着彼此,就像小说的剧情。人们捡拾变成碎片的时间,把破碎的自己连接成一个完整的故事。可是在连接的过程中,人常常忘记产生意义背后的那个其实充满不安且带有危险、意图不轨的欲望、冲动。

把虚构本身那种不安份、危险的感觉、状态描写最深刻的,个人认为是寺山修司的《我这个谜》。这本书也很适合总结以上两本书的议题,或至少将我们带往一个新的方向。因为他直接深入虚构这一主题的核心。

不安分的感觉,在这本书中,来源于寺山修司在生活中随时随处感受到的空洞和寂寥,有时也包含荒谬。在这些空虚的寂寥、郁闷里,他发觉自己压抑着对世界、周遭的不满,其中,他又察觉特别对他的父母,有一股很深的恨意。因为当时他们的一些做法,让他度过了一段极为失意、寂寞的童年。

由于压抑的关系,这些无法抒发的恨或是不满,反而因此不能成为恨意、不满,而是慢慢以另外一种自己也无法确定的形式下降、累积,在心中形成隐没的裂缝。此时他才渐渐明白,任何情绪一旦因为压抑,而失去自己的名字,便会变成一种掏空、匮乏的感受。然后感染全身,使整个人涣散、失神。

可是同时,在散乱的情绪里人又会有一种盲目的冲动想要突破这种困境,一种匮乏的感觉。寺山修司开始谈论性、暴力、犯罪等诸如此类的想法、好奇、冲动对当时的自己所产生、勾引出来的想像、迷惑。

这样的迷惑是这样的一种状态:心中有股力量要去挣脱,可是又对那股力量感到陌生,仿佛那力量不是出自自己一样。正是在这时候,寺山修司开始有写作、创作的感觉。可是矛盾的是,他觉得自己应该有很多东西可以写,却很惊讶地发现心中涌现各种难以言喻感受的自己,其实是被一种深沉的空洞所充满着。

我想这是为什么他开始认为:创作、虚构并不是为了表现自己,而是为了隐藏自己的原因。

「我认为我不是为了『表露自己的内心实情』而写,而是为了『隐藏自己的内心实情』而写……」

隐藏并不是说,要把什么东西、自己做过的亏心事藏起来,而是让自己希望发生— — 但实际上没有发生的事— — 在虚构中变成仿佛在实际上发生了。反过来讲,虚构也不是我们平常所说的幻想,如果你把自己幻想成和现实中的自己完全不同的极端,且之中的一切都看起来很美好,那么这个虚构、作品反而会失去真实感。

「隐藏」,真正的意思或许反而是「改变」,认真看的话会注意到寺山说的是隐藏自己的「内心实情」。这句话的意思或许更接近把过去自己对某件事情的看法、感受给转变。转变的方式,或许不是只是换个角度思考那么简单,而是可能还得增加事件、情节,才让想法、情感能够转地合理,并且有他自己真正传递出来的力量。这些「事件」、「情节」多半不是现实中真的发生的事情,而是在心里想到的,所以才成为了所谓的「虚构」。

在这本《我这个谜》中,如果只看他的副标题— — 寺山修司自传抄,我们可能很容易以为这本书是他的自传。可寺山恰巧要讲的可能是相反的东西:根本不存在真正的自传。因为我们总是在虚构自己。就连「我」其实背后都是由一种空洞所建构的。

所谓的自传,并不是作者的真实人生,而是作者虚构「自己」的呈现,就像是在呈现自己如何制作自己的面具一样。而《我这个谜》是一本讨论虚构(自传)的虚构。你也可以说,这是一本反思虚构的作品。而我觉得最有意思的在于,比起像我们一直反覆提到「虚构」,寺山修司用了一个更高明的手法:讨论记忆。

反思虚构,其实就是反思记忆被回忆的方式。

「记忆,未必是人过去实际发生的事情,而是人希望过去实际发生的事情。」

根据前面的脉络,读者不难发现,其实对寺山修司来说,所谓的自我不像传统哲学所定义的,是一个天生具备意志的主体。相反地,所谓的「自我」说穿了,是人们身上一部分的记忆所组合成的一个系统。但除此之外,寺山还想告诉我们:记忆的本质其实就是虚构。两者是一体的。

根据许多心理学的研究,我们对往事的记忆其实常常不符合当时实际发生的样貌。人类储存记忆的方式,并不像电脑是直接照着内容存档,而是每次叫唤的时候都得重新再建立一次,所以每次记忆的内容都会因为情感、思绪而产生程度不一的变化。甚至为了某些理由,人们会捏造假的回忆,并使自己真的相信,因为那是他们希望发生的。

所谓的「我」也是记忆在被组织、创造的过程中所合成的产物,只要随着时间的变化,「我」的认知也会产生变动。你甚至可以说他是流动的,而非稳定不动的磐石。

当金李璟说:「人,即是会说话的书」时,他不仅仅是在说人的经历就像一本书一样,同时也透过里面的故事在讲:人,不论何时,总是渴望成为一个故事(书)。或者我觉得,正如寺山指出的,人透过虚构也在试图让自己成为一个谜。因为谜看似令人困惑,却反而提供了一种魅力,产生生存的动力去让人们追求所谓的「自己」。这或许也是为何人们讨厌单调、排斥无聊的原因,因为一旦发现自己没什么神秘好探索的,「自己」和自己的生活也就仿佛失去魅力了。换言之,你可以说人着迷的并非自身的意义,而是自身的意义所不停散发的神秘,一种像谜一般的魅力。

让我们回头结合京极夏彦那儿得来的想法,如果人就如寺山所推测的,着迷于建构自己这一个谜,那么阅读所伴随的神秘体验,就成了书的一大魅力了。并导致金李璟于《活着的图书馆》中所写到的那些古今中外嗜书如狂的疯狂行径了。

这三本书:京极夏彦的《书楼吊堂》、金李璟的《活着的图书馆》、寺山修司的《我这个谜》,尽管剧情上他们差异颇大,各自有着截然不同的时空背景,体裁也不同,《书楼吊堂》算是一本完整的小说;《活着的图书馆》是一本故事集;《我这个谜》则比较像随笔集。可他们的内容皆围绕在虚构这一主题的探讨上,其中充斥大量关于阅读、创作、叙事的探讨,并各自有突出、特别的观点。摆在一起观看,能够看到很特别的风景。也让人明白,所谓的「书」,其实对人而言,从来就不是那么简单的事物。他不但是知识的媒介,更多的时候就像一个欲望、意义的装置,启动它就可以「看见」众多仿佛不存在的东西。而仿佛不存在的性质,透过书则可以是恐怖,也可以是种魅力。

(原文刊载于部落格: 文学的实验室)

FB粉专: https://pse.is/RFCRC

Medium: https://pse.is/RHAAN

方格子: https://pse.is/RXGTF

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…