追求真实

請回答2003:謠言、抱薪者、英雄

2020年,一場突如其來的病毒讓這個新年充滿恐懼、憤怒與不安。然而這場病毒的爆發早在2019年的12月就有跡可循,卻因為種種眾所周知的原因被掩蓋、被隱瞞。於是謠言與闢謠交織而行,信心與恐懼此消彼長。回望17年前的春天,今日的種種景像似乎早有模版,2020的諸多困惑不解,在那一年或許已經作出回答。

如果我們能忘記17年前,那麼我們也會忘記今天。

謠言的序曲

2002年11月16日,廣東佛山出現了第一例非典型性肺炎患者,由於這種病症並不屬於當時中國《傳染病防治法》中規定的35種傳染病,因此並沒有被上報。

12月15日,廣州軍區總醫院出現了第一例上報的非典病人,黃杏初。此前他已經高熱不退、畏寒兩週,在家鄉河源接受治療後沒有好轉,反而惡化。轉到軍區總院時,他已經全身發紫,神誌不清。這第一例非典病例也是第一例“超級傳播者”,河源醫院的11位醫護人員此後也相繼出現高燒、畏寒等症狀。

2003年1月,河源市人民醫院向廣東省衛生廳上報該院收治了兩名肺炎病人,且有多名醫護人員感染。

1月21日,中山市也報告了類似病例,國家疾病控制中心專家到廣東調研,將這種病症命名為“非典型性肺炎”。

在此後的一段時間,由於沒有新增病例上報,這種奇怪的病症也就被視為“已經過去了”。官方沒有通報、媒體沒有報導,這起“突發事件”看似已經平息。

然而在民間,關於這種尚且不知名、未定性的怪病的“謠言”卻通過口口相傳的方式在廣東省內愈演愈烈。

“謠言”的第一批傳播者主要是醫護工作者。他們將自己聽說或親眼所見的經歷傳達給親人朋友,親人朋友再傳達給各自的人際網絡構成二級傳播。在媒體集體失語的時刻,所有的消息都只能在地下流通,成為一種暗號,成為伏地魔的不可說,最後被統稱為謠言。

在傳播的過程中謠言被描述得愈加可怕。有人說“只要與患者見面就會感染非典”,有人說“有醫護人員早上感染,當天晚上就死亡”,整個廣東的空氣裡似乎都遍布病毒。

“謠言”所帶來的恐慌,源於未知。這些迅速蔓延擴散的謠言沒有描繪出疾病具體的發病症狀,也無法討論它的機理,只能用“很嚴重”“很多人中招”這樣模糊的敘述來勾勒瘟疫的景象。但越是缺少細節和證據,這個蒙著面紗的怪物就越顯得可怖,每個人都成為了潛在的病人,卻並不知道這種疾病會導向怎樣的後果。

於是人群瘋了一樣湧進藥店、超市,搶購紅黴素、鹽、醋、板藍根。

根據2003年1月3日《羊城晚報》的報導,當時的河源市民因為聽聞河源出現不明的傳染性流行病毒而去藥店搶購“羅紅黴素”,當記者扮成普通市民在醫院詢問這種“流行病毒”時,醫院的醫生也開了羅紅黴素給記者。

河源市人民醫院的急診科醫生透露一周前曾接診兩位疑似感染不明病毒的患者,症狀是發燒、咳嗽且肺部有陰影。河源市疾病防疫控制中心稱這兩位患者被初步診斷為非典型性肺炎。但是關於民間流傳的不明流行病毒,防疫站負責人稱無需恐慌,這種病毒是“空氣中都有的,天氣變化、人抵抗力下降的時候就可能會感染上這種病“。

彼時在官方的口徑中,非典型性肺炎和民間談之色變的流行病毒,還沒有產生聯繫。直到2月11日,由於連日來的搶購狂潮,廣州市就非典召開新聞發布會,當日“人民網”發文《廣州非典型性肺炎已得到有效控制》,非典型性肺炎才正式進入官方報導。

該報導稱截至2003年1月12日,廣東省共發現該類患者300多例,死亡5人,並稱該疾病“一般不會危機生命。多數病人症狀較輕,僅以發熱為主”。也是在這篇報導中,官方第一次承認有醫護人員感染非典型性肺炎,證實了非典的傳染性,但仍然表示只要不是密切接觸就不會染上非典。

官方的“澄清”減弱了人們對這種不明病毒的恐懼。雖然“謠言”仍在民間蔓延,但是恐慌和焦慮被隔絕在了廣東省內。生活在其他省市的人們雖然也聽說了非典,卻並不清楚其嚴重程度和傳染力度。

2003年2月,27歲的山西人於某準備去廣東出差。出發前由於擔心感染非典,她詢問了在黨報工作的母親,她的母親在與廣州同行通話後回复她“都是謠傳,沒那麼嚴重” 。她的父親也在互聯網上查詢相關資料,同樣得到了非典病症較輕,相比其他肺炎並不嚴重的結論。於是放下心來的於某於2月18日和弟弟前往廣州。

2月23日回到山西後,於某開始發高燒,她向太原一家醫院的醫生透露自己剛從廣州回來,懷疑自己感染了非典。然而經過X光和血液檢查後,太原的醫生認為她沒有感染非典,只是感冒。不放心的於某又前往太原另一家醫院檢查,同樣得到“感冒”的診斷結果。

由於嚴格的傳染病保密製度,即使國家疾病控制中心專家組一月已經去往廣東展開調研,其他省市仍然不知非典的具體情況。因此即便是山西的省會,醫療資源相對較好的太原,仍然無法檢測出非典。在後來關於非典的反思中,地方之間的信息不流通,被認為是非典蔓延全國的主要原因。

2月27日,於某再次前往醫院,這次她被診斷為“普通肺炎”。而當天,在山西省人民醫院呼吸科主任魏東光的要求下,於某被轉入特護病房,治療她的醫務人員開始戴上口罩。

2月28日,由於長期高燒不退,於某在家人的要求下被轉入北京301醫院,又經由301醫院轉入302醫院。後來她成為了北京第一例輸入性非典型性肺炎患者。

在財新胡舒立的回憶中,當時此病屬於“特控疾病”,治療的第一要求是“執行保密紀律”。沒有第一時間在地方間共享治療、預防方案,也沒有第一時間隔離密切接觸者、切段傳染源,醫生防護設備寥寥,讓北京非典從第一例病例開始就呈現了極強的傳染力度。

於某的父母、丈夫、弟弟、弟媳,舅舅以及1歲的侄子後來全部感染非典,山西兩名護士,陪同徐麗轉院的魏東光主任,301、302的多位醫生護士,治療於某舅舅的佑安醫院的多名醫護人員也在治療的過程中染上非典。後來非典又通過被感染的醫務人員、其他病患擴散至天津、內蒙古。

於某的丈夫曾試圖向一家報社說明一家人的經歷從而引起社會的重視,卻被對方拒絕。在後來看到新聞稱北京只有幾例山西患者時,於某寫信給人民網記者劉暢,

“可怕的無知,可恨的盲從!如果,新聞資源被很好地用到宣傳SARS知識上,那該多好啊。” (中國青年報,2003,劉暢,《華北第一例輸入性非典患者首次公開個人經歷》)

抱薪者的抗爭

從謠言走到真相,抱薪者們鋪就了一條名為誠實的路。

一位記者曾回憶,在2003年2月9日,春節假期過後,她所在的一家廣州報社就已經了解到目前已經發現一百多例非典患者,並且有20多名醫護人員感染,但沒有官方的許可,他們只能先派出記者去醫院調查,卻不能發出報導。

2月10日,媒體收到禁令,“省內各級新聞單位一律不得採訪報導在我省個別地方發現的不明原因呼吸道感染的病例一事,各新聞單位要嚴格保密,不得洩密,不得擴散”。而在當日,《羊城晚報》頂住重重壓力發布了題為《廣東發現非典型型肺炎病例》文章。

這樣的禁令在2019的年末重出江湖。香港媒體端傳媒採訪了一位內地報導疫情的記者,他提到12月31日幾乎所有武漢當地的媒體都收到了禁令,“編輯老師說只能跟官方通報,解釋性的解讀科普也不讓做”。

2月11日廣州市舉辦新聞發布會之後,廣東的地方報紙開始大量報導非典事件,地方報導以公佈感染數據、採訪專家等方式來平息公眾恐慌,而此刻的官方媒體仍保持緘默。

2月19日,廣州市召開了市疾病防治和控制工作會議。 《南方日報》記者張蜀梅回憶,當時政府辦公室的人要求記者只能發新聞通稿上的內容,“那一天,我的採訪對讀者來說,幾乎沒有任何意義”。

但同一天,《南方日報》的一篇稿子卻有著重大的意義。 2月18日新聞聯播通報“專家稱非典病原是衣原體”,而廣東專家包括鐘南山在內對此都持不同的意見。 《南方日報》頂著壓力發文《非典型肺炎病原是衣原體? 》(作者:段功偉,2003年2月19日《南方日報》)雖然只有幾百字,題目也只敢打上一個問號,卻已然承載著記者們的勇氣和風骨。

然而地方媒體衝破禁令的景像似乎到二月下旬就開始衰退了。轉折點出現在3月兩會期間,在兩會舉辦的第二天,2003年3月6日,《南方都市報》發文《廣東非典型肺炎尋求國際合作,已邀專家介入研究》。

該報導採訪了時任廣東非典型肺炎防治指導小組組長鐘南山院士以及廣州軍區廣州總醫院呼吸內科主任黃文傑博士,二者對當時官方通報的“非典病毒是衣原體病毒”說法持否定態度,並呼籲國家尋求國際援助,邀請境外專家介入研究。同日的另一篇報導中,南都記者採訪了衛生部某位副部長,對方稱“廣東非典並未得到控制”。

報導發布後南方都市報受到了嚴厲的處分,時任南都總編輯,後來創辦了《新京報》的程益中遭降職,同時南都稱發表這兩篇報導的記者已經被開除,當班編輯也被停職。然而後來華盛頓郵報駐北京辦事處前主任潘公凱對程益中的採訪顯示,當時的實際情況是“被開除”的記者換了署名繼續寫稿,“被停職”的編輯也只是更換了上班時間。

4月3日,在國務辦舉行的新聞發布會上,時任衛生部部長的張永康對媒體宣稱非典已經得到了有效控制,北京市的非典患者只有12人,死亡人數3人,並保證來中國旅行、工作都是安全的。

301醫院原普外科主任、專家組成員蔣彥永看到張永康的發言後大為震驚。他在協和醫科大學的同學,301醫院神經內科主任朱克在3月因患肺癌而準備接受手術,卻突發高燒,疑似感染非典。在參與對朱克的會診過程中,蔣彥永了解到302、309醫院的非典感染患者數量遠遠超過通報的12人,僅309一家醫院,當時就已收治60例SARS病人。

本著醫生的使命感,蔣彥永將自己了解到的情況寫了下來,在4月4日發郵件給中央四台和鳳凰衛視。 (南方人物周刊,2013,衛毅,《蔣彥永:我說的全是2003年真實情況》)

或許是某位不知名的記者偷偷傳遞了消息,4月8日,《華爾街日報》和《時代周刊》對蔣彥永進行了採訪,4月9日,又有多家海外媒體聯繫蔣彥永進行採訪。

4月20日,衛生部部長張永康,北京市市長孟學農被免職。在當天舉行的國務院新聞辦記者招待會上,衛生部常務副部長高強公佈了兩個數字,“ 4月18日,全國累計報導非典病例1807例,北京339例”。

從這一天開始,中央政府嚴禁地方政府瞞報漏報,非典確診患者數量一天一天飛速上漲。北京成了疫區,4月21日累計非典患者588例,4.22累計693例,4.23日774例,4.24日877例,4.25日990例。

抗擊非典,終於被放在桌面上討論。說這是抱薪者對整個充滿謊言的系統的抗爭一點也不為過。說出一個人沒穿衣服只需要誠實,說出皇帝沒穿衣服卻需要勇氣。

2020年,也出現了這樣一批抱薪者。第一批傳遞病毒消息的8位市民因“造謠”而被拘留,被訓誡。事後他們被稱為“事前諸葛亮”,被疾控專家稱為“可敬的人”。在這八個人之中,第一位傳遞出武漢爆發不明病毒消息的醫生李文亮不幸感染新型冠狀病毒。 2020年2月6日,在心跳停止後,歷經六個小時的心外按壓和體外肺循環,武漢中心醫院宣布李文亮醫生搶救無效過世。

蔣彥永在與吳敬璉的通話中曾說“作為醫生,要把人的生命放在第一位。第二,人總要說老實話”,而李文亮醫生生前說,“一個健康的社會不該只有一種聲音”。

他們未曾視自己為英雄,也並未期待讚歌,他們想要的也不過是一個老實人說老實話的未來。

一度被刑拘的程益中並不覺得牢獄之災是最可怕的,記者也不過是個講老實話的職業,這背後的代價他也並不畏懼。最沉重的打擊不在此刻,而在未來。

“其實,發生在我身上最壞的事情,是我不再抱有希望。 ”

一個床位

那一年與真實的萬鈞之力相伴的,是個體的無力以及謊言的四兩撥千斤。

非典倖存者禮露曾回憶自己的就診經歷。 2003年4月13日,由於持續高燒不退,禮露去往人民醫院就診,被告知不是非典,只要定期去醫院打針即可。 4月17日,由於病情迅速惡化,禮露去醫院請求住院,但即使胸片顯示肺葉感染,醫生護士也清楚她可能是非典患者,禮露仍被告知回家等待床位。

經過禮露在《人民日報》工作的記者同學的努力,《人民日報》衛生組組長白劍峰得知了她的情況並向中央寫了一份內參。 4月18日,人民醫院的領導前去慰問禮露,而此時由於官方尚未通報、醫院床位緊缺,禮露的病例上只有“發熱”二字,全無非典相關的信息。

4月19日,在禮露同學朋友的奔走下,她終於住進了協和醫院,這所醫院的副院長於曉初也是她的初中同學。

床位緊缺,始終是非典繞不開的難題,畢竟並不是所有的非典患者都能出現在內參的名錄上。

當時主持《新聞調查》的記者柴靜在《看見》中這樣回憶拍攝非典調查的情形:4月22日,節目組臨時接到通知,說急救中心有轉運任務。急救車開到北京大學附屬人民醫院,醫生病人都沒有穿隔離服,病人身上蒙著白布,醫生穿著藍色的普通外科手術服,戴著普通外科口罩急匆匆地把29個病人往急救車上搬。人民醫院的副院長王吉善對柴靜說,“天井出事了”。

當時人民醫院的天井被改造成了臨時留觀室,用來收治非典病人。然而這個臨時搭建的留觀室並不具備隔離條件,反而使整個醫院被嚴重污染。後來柴靜得知,22日轉運的那29個病人都是非典病人,為了躲避世界衛生組織的檢查,當天這29個病人一直被救護車拉著在街上轉。

直到4月30日,擁有1000張床位的小湯山醫院建成,大多數病人被轉院至小湯山,床位問題才暫時沒有那麼緊張。

2020年,微博上出現了一個充滿哀號和呼告的話題,#肺炎患者求助超話#,無數普通人聲嘶力竭地為自己的家人求一張床位。如果禮露的事件發生在2020,或許她並不會成為全民抗非的模範,因為那些在微博上求助的人,有記者,有擁有強大校友資源的高材生,也有曾戰斗在抗美援朝戰場的老將,(財經,2020,《統計數字之外的人:他們死於普通肺炎?》)在找遍了所有的關係卻無用後,他們只好走上微博求助的路。

有人說這是“會哭的孩子有奶吃”,是綁架同情心侵占公共資源,但如果漫山遍野都是哭聲,把耳朵堵上並不會讓哭聲就此消失。

英雄的敘事

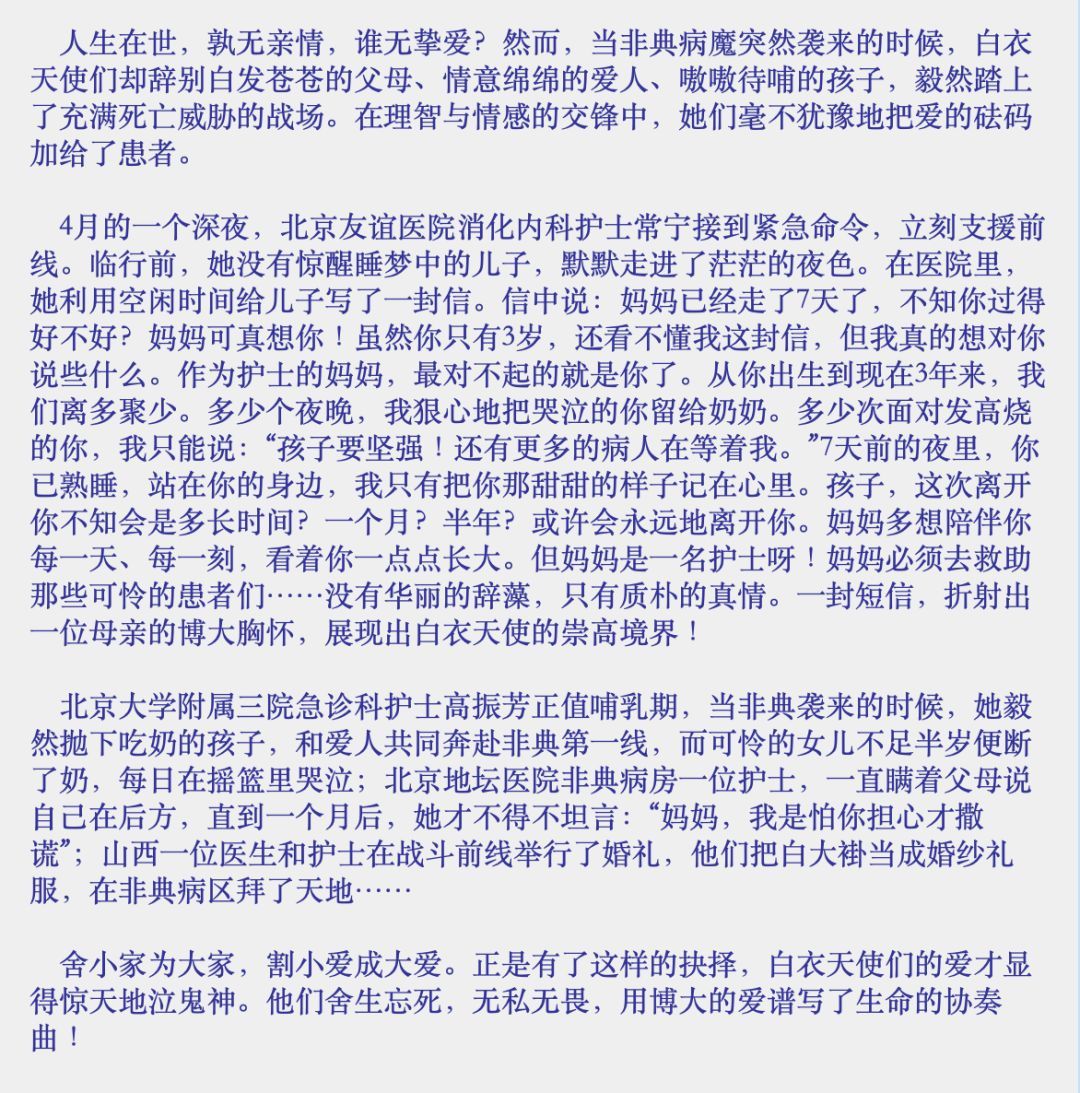

非典期間,“白衣天使”這四個字,反復出現在新聞中。

對醫護人員的讚頌幾乎有一套標配的修辭。 “從容面對死神”,“不當逃兵”,“她的軀體倒下了,但她的精神卻永遠飛翔“,“舍小家為大家”。抗擊非典過程中第一位殉職的護士葉欣被形容為“戰爭讓女人堅強”,殉職的醫生,中山大學附屬第三醫院傳染科副主任鄧練賢被描述為“一個具有高度革命人道主義精神的共產黨員”。

他們的犧牲是光榮殉職,他們的堅守是恪盡職守。

不可否認,在抗擊非典的戰役中,醫務人員展現了極強的職業道德和犧牲精神。據胡舒立回憶,第一位接診北京第二例輸入性非典病例李某的醫生,東直門醫院的劉清泉與妻子相繼感染非典。他的妻子在去世前還曾用自己的痛苦來鼓勵丈夫繼續行醫,”你以後要繼續幹呼吸科,研究這個病。人沒有肺,太難受了。”(財新,2020,胡舒立,《非典驚回首:醫院如何成“疫院“》)

在柴靜的採訪裡,一位孟姓醫生對她說,“醫生要讓病人活著,自己得有犧牲的準備”。

然而在這樣的英雄敘事之外,是一個個有血有肉、活生生的人。直到疫情告一段落,人們才在回顧非典的書籍、視頻,以及倖存者的敘述中看到了這些醫護人員所經受的恐懼和折磨。

廣州市第一人民醫院護士長張積慧在鳳凰衛視的《非典十年祭》中回憶了籌建非典疫區的場景。當時收治的病人基本全是來自其他醫院的醫護工作者,看到自己的同行紛紛被感染,護士們開始感到恐懼:

“我說病人到了,後來沒見人出來。後來另一個護士長大聲喊'誰是中班,趕快出來呀,病人來了',隔了一段時間後,幾個姑娘才從治療室裡邊出來…後來她們說,護士長,我們當時蹲在那裡撿瓶子,站也站不起來,你一喊以後我們的腳都軟了,站不起來。”

彼時防護設備嚴重不足,醫護人員每天都面臨著感染病毒的高風險。急診科護士牛小秀哭著對柴靜說:

“我每天去要,連口罩都要不來,只能用大鍋蒸了讓大家用。我不知道這是我的錯還是誰的錯。”

據報導,非典時期被感染的醫護人員多達感染總數的20%,即使治愈倖存,絕大部分倖存者還要面對後遺症的折磨。

2003年,26 歲的武震正在北大人民醫院急診科實習,4月10日在接診該院第一位非典患者時感染病毒。出院後,迎接武震的並不是想像中光明的未來,而是高達七萬元的醫藥費用。由於當時規定醫護人員的治療費用由所屬醫院承擔,而人民醫院只是武震的實習單位,原工作單位又沒有給職工上醫保,武震在各個單位之間周旋許久也沒有得到全額報銷,反而和單位的關係越鬧越僵。

2004年,她被查出股骨頭壞死,這是一種在非典倖存者中常見的後遺症。由於治療非典時經驗不足,大多數病人都被注射了過量的激素,而這正是引發股骨頭壞死的元兇。

股骨頭壞死難以根治,只能療養,患者的骨骼會日益塌陷,嚴重者還要面臨截肢的風險。當時的非典倖存者被安排到小湯山醫院治療,然而因為同樣的報銷問題,武震沒有錢入院治療。經歷了兩年的上訪,2006年新政出台,武震才終於能夠住進醫院。據鳳凰網報導,此後她被迫放棄了工作,在小湯山醫院住院治療。

除了醫護人員,其他的SARS倖存者也經歷著多種多樣的痛苦。有生理上的痛苦,比如有人因為後遺症癱瘓在床,有人因為聽力受損無法找到工作。也有心理上的痛苦,即使已經治愈,這些曾經的非典病人也在很長一段時間備受歧視,鄰居朋友都躲得遠遠的,一位倖存者在《非典十年祭》中稱出院後,連自己的母親都拒絕讓他進屋。有的人也被視為傳染源,背負著害死親人的罪名,一個又一個家庭在非典之後分崩離析。

被官方認定為首例非典型性肺炎病人的黃杏初,一度迫於壓力隱居。據南都報導,當年他曾因為是“第一例”非典患者而被媒體大肆報導,遭盡歧視,一度覺得自己像個逃犯。被治癒後的很長一段時間,黃杏初都還在懷疑自己感染的到底是不是非典,直到他的血液裡被發現有非典的抗體,他才不得不承認自己是真的得了非典。他想不明白自己一個普普通通的農民,怎麼就運氣不好得了這個病,更因為覺得是自己造成了醫護人員的感染而飽受內疚的折磨。 (南方都市報,嚴慧芳,姜英爽《中國首例非典報告患者黃杏初:我曾像個逃犯》)

活著,確實是最重要的。然而這些活下來的人,他們並不是篆刻著全民抗非豐功偉績的豐碑,對於他們自己而言,命運的軌跡從2003年開始就疾行向下,飛奔進一片泥潭。

活著,並不足以描述全部的故事。

《新聞調查》的最後,柴靜問非典病人,有沒有想過出院之後做什麼。

一位戴著口罩的病人喘著氣說,“想得太多了。對生命真的有了新的感悟。”

另一位沒戴口罩的病人說,“這春天我一天都沒有好好過,我特別想等我出院了,能好好地放回風箏。”

後者這段回答沒有剪進片子裡,但攝像的鏡頭從一片白色的病房轉向窗外,4月的北京,站立著一棵春天的樹。然而許多人的春天,或許永遠都不會再來了。

喜歡我的文章嗎?

別忘了給點支持與讚賞,讓我知道創作的路上有你陪伴。

發布評論…