專家為什麼會跌落神壇?

你可能也聽過這個坊間流傳的最新笑話了:“經過老百姓堅持不懈地對專家科普,專家們終於明白了:這個病就是個自限性疾病……”

這之所以好笑,是因為顯而易見的角色顛倒:專家的認知竟然還滯後於民眾,知識精英不再是啟蒙者,反倒成了被啟蒙的對象。

人們首先反感的一點,是專家們的話前後不一致:之前把病毒說得如何可怕,形勢一變,現在彷彿什麼事都沒有了。

梁萬年在今年4月下旬宣稱,奧密克戎絕對不是大號流感,病死率是流感的7到8倍;然而也正是他,12月7日又稱奧密克戎的變異株致病力(甚至都不是“致死率”)明顯下降。

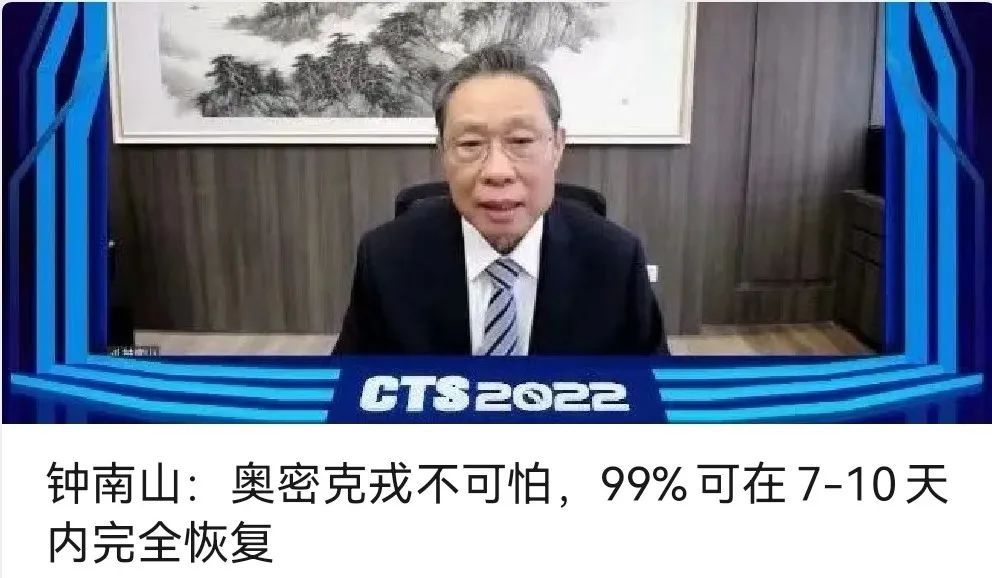

鐘南山院士的措辭更為謹慎,但觀點也明顯有變化:4月間,他曾表示,當前流行的奧密克戎毒株相比起之前的德爾塔毒株,引發的症狀較輕,死亡率偏低,但傳播力強,一旦放開,發生大規模傳播,仍會讓很多人失去生命。

這番表態,現在看來似乎倒也沒錯,但至少在當時,普遍被視為是他不贊同放開。然而幾天前,他宣稱病毒已“進化到季節性感冒水平”。就在今天一早,他最新的說法是:奧密克戎不可怕,99%的感染者可在7-10天內完全恢復——現在沒有那個“但是”的轉折了。

不僅如此,他還說,有病毒但無症狀,“可能不算病”。李蘭娟院士看來也有同樣的想法,她在接受人民日報健康客戶端時表示,“無症狀感染不是疾病,無症狀感染者不是病人,無需恐慌”——而在今年1月天津疫情時,她可是說過,奧密克戎感染“傳播速度快,隱蔽性強,穿透力強”,低齡化趨勢明顯,有必要加強保護青少年,“值得我們高度警惕和應對”。

當然,你也可以說,對病毒的認知,本來就是不斷摸索、更新的。三年前剛爆發時,最初還有專家說過它“未見明顯人傳人”,也正是鍾南山在2020年1月20日率先判斷、確定它存在“人傳人”的現象。在這三年裡,我們的認知都不知發生了多少次改變,要指望專家能像神一樣判斷正確,並始終保持這種正確性,那不免強人所難。

不過,人們當下之所以對這些專家群嘲,遠不是學術意義上的觀點探討,而是在網絡傳播發達的當下,他們早已從各種渠道獲悉了相應的觀點,於是當形勢變化時,當看到無數專家紛紛現身說“這病不可怕”時,有一種樸素的道德懷疑:“這連我都知道,你們現在才說,早幹嘛去了?”

經濟學者馬光遠因此諷刺這些醫學專家都是見風使舵的變色龍:“我深刻地感受到,中國專家的變異速度要遠遠大於病毒!”

更進一步,人們質疑,如果專家之前不知道,那這就是蠢;如果他們明知道但不說真話,那這就是壞,讓人多吃了無窮的苦。正因此,連日來不乏有人撻伐這些專家(尤其是吳尊友、梁萬年),要求他們公開道歉。

值得注意的是,這種輿論風勢的變化,還受到社會道德感和公眾情緒的左右。今年3月,有人注意到,在媒體上露面的中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在兩年里黑髮變白髮,這種操勞的形像一度激起廣泛同情;然而到了10月13日,他宣稱“新冠后遺症覆蓋範圍廣,症狀可持續數週數月甚至更長”,僅僅一個半月就被“沒有後遺症”的輿論浪潮淹沒了。

曾在2002年的非典疫情中確立權威形象的鐘南山院士,這三年來也走下了神壇,而很大的原因之一就是人們懷疑他存在利益相關,嘲諷他是“帶貨王”。另一位在疫情之初一度暴得大名的院士李蘭娟,也始終沒能擺脫同樣的質疑。

張文宏沒有利益牽扯,雖然他這兩年名聲在外,品牌願意出高價請他代言的可想有多少,但他都避之不及,即便已經是相當軟性的也不行——有媒體朋友和我說過,就算難得請到他說兩句,只要他一嗅到味道不對,扭頭就走,那“一點辦法都沒有”。

然而,他也沒少被攻擊。除了論文風波之外,很多人都挖苦他是只會說一些漂亮話的“網紅”,但並沒有身先士卒,不符合“鞠躬盡瘁”的道德完人要求。雖然他的立場、觀點沒有那樣明顯的反复,但一直有人攻擊他在這方面做得不夠。

昨天,那位曾在2020年從頭到尾揪住方方不放的“地瓜熊老六”在微博上諷刺說:“三年來全國各地疫情,張文宏沒有支援過任何一個地方,最多就是坐在辦公室裡網上全程會診。”

不必說,張文宏絕對是這三年來遭攻擊最多的專家之一,但至少我周圍的上海人,大部分對他仍然尊敬有加,因為他所說的,事後來看,都符合事實和常識——這在當下已經算得是難得的品質了。

上海疫情防控領導小組專家組組長吳凡,3月裡因為堅持“上海不能封城”而遭到大量辱罵,認為她不顧惜老弱、想拖累外地,而不封城的理由無非是在凸顯上海的特殊性和優越感。但當時病毒傳播速度還沒那麼快,開春升溫之際毒性也弱,如果當時放開,可能現在疫情都過去了。她沉寂了很久,對這些罵詞坦然受之,對友人說:要把這些罵自己的話記下來,留作紀念,她說自己相信科學,因為科學經得起實踐的檢驗。

另一位讓人印象深刻的專家,是上海浦東疾控中心傳染病防治科主任朱渭萍,4月初她在應答一位市民來電時,毫無遮掩地說出了當時疫情的真相,並說她不擔心這段錄音公開。一時之間,有很多人都說,是她的勇氣為上海人保留了顏面。

學者周濂日前說,當疫情過後,我們“要記住那些說真話的專家,更要記住那些良心被狗吃掉的專家”——這或許符合很多人的道德直覺:專家是否值得信賴,取決於他們是否有良知、有勇氣說出真相。然而,問題只是這樣嗎?

有必要指出的一點是:在疫情初期,由於對病毒的認知尚不清楚,即便是專家之間也會存在很多爭議,即便有一些事後看來不正確的看法,那也很正常。在西班牙大流感期間,密歇根大學醫學院院長維克多·C.沃恩曾說,面對不斷變化的疫情,“再也不要鼓吹醫學院取得了巨大成就,要虛心承認在這種情況下我們的無知”。

2020年疫情爆發之初,“大象公會”曾刊發過一篇文章,從美國的傳染病研究、應對策略和醫療資源來判斷,認為美國應對新冠疫情是沒問題的。結果,不久美國疫情爆發,文章遭到鋪天蓋地的辱罵,那位身為海歸醫學博士的作者也一度被罵到懷疑人生,不理解自己的證據、推論都是對的,但為什麼現實中出現的結果卻是這樣。

我當然不是什麼專家,但也體會過這種滋味。 2020年春,我曾在豆瓣上說,像英國那樣確保社會流動性為前提的防控,其實需要更高超的治理水平。沒多久,英國被視為“擺爛”的典型,我那條廣播底下湧入大量謾罵,本來我會認真看每一條回复,但那幾天真的都不敢去看。

這意味著,在中國的輿論環境下,即便一個專家能堅持自己連貫、正確的主張,也極有可能會遭到巨大的精神壓力,而這無疑是不容易做到的。正如有朋友近日和我說的:

哎,想想我們普通市民都這麼憋屈,當時力推這個方向的專業人士得是多麼強的挫敗感——當然,也更加凸顯了堅韌品質的寶貴,要始終對活著充滿熱情和期待。

也就是說,能支撐專家堅持下來、說出真相的,似乎就只有其內在的道德力量。不過,應該說,更重要的品質是知識分子的獨立性和職業倫理,而這兩者又相互支撐——正因那些堅持“我是醫生,我要說出真相”的人,更能獨立於各方面的壓力,說出自己的看法。

能做到這一點的人不多,因為那真的不是一般的難。曾在2020年初改變新冠診斷標準的中南醫院醫生張笑春,在當時就站出來發聲說“別迷信核酸檢測了”,但結果是她在原單位待不下去了,不得已出走廣州。不僅如此,她父母當時也被感染了,要她找關係給她爸住院吸氧,根本找不到床位,最終二老對她意見很大,她曾說:“疫情結束了,我的家也散了。”

指望人憑藉自己的道德勇氣說真話,卻要面對那麼慘痛的損失,這可不是對常人的要求。在朱渭萍醫生說出上海疫情真相後,當時就有醫藥界的大佬表態,“如果朱醫生丟了工作,我這裡隨時歡迎”——當然,朱醫生後來說“還需要我繼續工作”,然而這種社會網絡的支撐是極為重要的。

由此也可見我們當下社會的底色:人們對專家抱有極高的道德期待,然而無論是職業倫理還是社會網絡,都從未得到充分的發育。與此同時,輿論空間對多元異質的聲音仍然遠遠談不上寬容,在這種情況下,堅守專業意見的獨立性就成了一種罕見的道德品質。

反過來說,人們之所以對專家抱有強烈的倫理期待,是因為在我們這個社會裡,他們提供了一種稀缺的信任感:專家扮演了本領域的權威角色,我們把信任讓渡給他們,自己只須照做就行了。然而現在,權威的話也不可信了,因為人們本能地意識到,從專家嘴裡說出來的話也往往帶有目的,是想要引導你。

我知道,當下也不乏有人對這樣的輿論動向保持警惕,憂慮這種對專家的質疑之聲,既有可能是社會良知的體現,但也隨時可能走向反智的民粹。我也不清楚接下來會是什麼樣的走向,在最好的情況下,人們發現無法信任權威之後,會轉向自我依靠,意識到獨立思考的重要性——我想說的是,專家的獨立性和個體的獨立性,也許是相輔相成的,因為只有一個由獨立個體組成的社會裡,才會格外尊重專家的獨立性。

喜歡我的文章嗎?

別忘了給點支持與讚賞,讓我知道創作的路上有你陪伴。

發布評論…