我們可能生活在一個平庸的時代

這兩天,關於人教社小學課本插圖問題的風波席捲全網,不止一人來問我有什麼看法。這本來沒什麼可講的,無非是那些翻來覆去已經被說爛了的幾個點,真正值得關注的並非事件本身,而是數億人竟然目不轉睛盯著這樣一件小事。

當然,這麼說很可能被視為一種令人不快的傲慢,畢竟對許多人來說,這可不是小事。然而,如果一份教材被使用了許多年都沒人察覺這是多大的問題,那似乎至少表明,這其實是可大可小的一件事,只是取決於輿論如何定性。在我們的生活中,如果一件事的重要性突然上升到了常人無法理解的程度,那通常都不是什麼好事。

我這麼說,並不是為了給誰洗地。事實上,起初我以為這是一些人出於對烏合麒麟的反感,以其人之道還治其人之身,但很快就發現,在這場混戰中,各路人馬都匯聚了。

在此尤為值得注意的是,人們在爭辯時提不出另一套話語。烏合麒麟雖然在辯解,但其實也含蓄地承認了畫作的確低劣,而不是說“那不是醜化,只是另一種審美風格”。

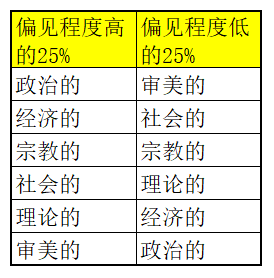

他這麼反應並不令人意外。心理學家戈登·奧爾波特在《偏見的本質》中曾引述一項研究,讓被試的美國大學生對六大價值觀進行排序,結果發現偏見程度最高的25%人群將“政治的”排在最高,而“審美的”排在最低,而個性最寬容、偏見程度最低的那25%則恰恰相反。

他的結論是:“政治性(political)價值觀意味著對權力的興趣;這意味著人們習慣於從等級、控制、支配和地位的角度來看待日常生活中的事務。有些東西被認為比其他東西更高、更好、更有價值。”相比起來,對審美(aesthetic)價值觀的偏好代表著對特殊性(particularity)的興趣,意味著生活中的所有事件都作為其本身而被欣賞。

這正是我們當下的論戰中所看到的,人們看似在爭論那些插畫是美是醜,但這表面上的審美話語,其實也被政治滲透了,因為“醜化”被視為一種有著不可告人的動機。詭異的是,雖然各方有著相去甚遠的不同立場,但至少看起來都使用著同樣的一套絕對政治正確的話語。

在此,話語本身只是權力博弈的工具,乃至是煙霧彈,以至於在很多場景下,即便是長久習慣了這些說辭的人,都分辨不清到底是“低級紅”還是“高級黑”——同一句話,根據不同的理解,完全可能被解釋成相反的動機,也難怪深挖動機都成了一種全民娛樂。

這難免讓人感嘆可悲:中國人就這樣,把聰明才智都消耗在這樣的破事上面。然而,如果這不止是少數人如此,那就有必要想想清楚,是什麼促使社會心態往這一方向演進。

高舉著絕對正確的信條,緊盯著細枝末節斤斤計較,這是清晰可見的心態變化,意味著視野的急劇窄化和道德的嚴苛化,以及隨之而來的一種自我純潔化衝動。就像拜占庭帝國時代的一性論之爭,狂熱的信徒們在街頭巷尾無休止地辯論神學問題,連顧客來問商品價格,店主都會回答“三位一體”,如果不表明立場,連麵包作坊都拒絕出售麵包。

在我們這個無神論國度,任何瑣細的話題,在被泛政治化之後,就填補了“針尖上究竟能站幾個天使”之類神學爭論的生態位。契訶夫曾說,在俄國社會的沉悶生活中,“事實過於貧乏而議論過於豐富”,這看起來也像是我們這個時代的寫照。

我們尚未在自己身上克服這個時代,看起來倒是很容易被時代所克服。至少我能看到的是:網上激烈的爭論看起來非但沒有開啟對話,反而起到了一個反效果,那就是在自感遭受攻擊後更頑強地擁抱自己原有的價值觀,人們的視野沒有拓展,而是更狹隘了。

多元對很多人來說不是豐富,而代表著混亂、困擾和威脅,在一片波濤洶湧的不確定性海洋上,每個人都立足於自己腳下那塊小小的礁石,那至少安全、堅實得多。如果是這樣,在那些咄咄逼人的攻擊性言辭背後,所潛藏的其實是恐懼。

應該說,那也是人之常情——呆在舒適區裡,畢竟是人性的本能。何況,這些年來,僅僅現實生活就已經耗盡了大多數人的全部力氣,很難去責備他們沒能做得更好。畢竟,好奇心和自由的探索都需要強大的神經。只是和人們設想的相反,這種狹隘的代價並不只是由他人所承受的。

本來,一個時代的變動往往被那些最敏感的藝術心靈所率先捕捉到,但和西方有所不同的是,審美在我們的社會生活中重要性太低,因而被稱為“時代精神”的那種對應物(如果有的話),很可能不是見於當下的審美,而正是見於輿論場上那喧囂的議論之中。

這些值得認真對待嗎?應該說,絕大部分都是粗劣的,很快就會被時間沖刷殆盡(所謂“互聯網沒有記憶”),投身其中的人大概也並不把這看作是一種藝術創作。王爾德曾藉筆下亨利爵士之口說出了一句名言:“犯罪之於下層階級,正如藝術之於我們,只是一種尋求感官刺激的方式。”雖然這話聽起來令人不舒服,但不妨直說:網上爭論對很多人來說,其實也是一種感官刺激。

就折射時代變動而言,那是重要的,但就質量而言,那是令人遺憾的——有些人乾脆激進地宣稱“簡中已死”。在這個狹小、封閉的時代泥坑里,一個民族的創造力左沖右突,其結果是產出了大量一言難盡的媚俗作品。

我們可能生活在一個平庸的時代。我所說的“平庸”並不是說沒有什麼戲劇性的轉折(那可能倒也並不缺乏),而是指難以給後世留下什麼超越時空限制的精神產物,因為那種產物所需要的創造力或是受限,或是轉移了。

如果你沒有察覺這是一出悲劇,那或許也是幸運的。三島由紀夫在《豐饒之海》第一部《春雪》第十三章中,讓那個早熟的男生本多說出了這種對時代的自覺:

我們只能身不由己地捲裹於一個時代的思潮中,加以眺望。美術史上各個時代不同的模式,毫不留情地證明了這一點。身居於一個時代的模式之中,不論是誰都只能透過這種模式觀察事物。 [……]然而,生活在模式裡的人們,決不會看到這種模式,所以,我們也同樣包裹於一種模式裡。這就像金魚一樣,並不知道自己生活在魚缸之中。

如果還不理解這一點,回想一下我們的父輩就知道了:他們所生活的那個年代所激烈爭辯的種種話語,在時過境遷之後,連他們自己都覺得變得毫無意義了。這是緊跟時代的代價。

十多年前,一位朋友從德國回來,也和我談起此事。她說,你寫的,雖然已有難得的反思,但你畢竟也身處其中,有時給我的感覺,就像你沒辦法站在一個滾筒洗衣機外面觀察裡面的變動。

她說這話時,微笑著溫和平靜,但我受到了重重一擊。聽起來,她覺得自己才站在滾筒洗衣機外面,而我則注定無法站到她那個位置,更氣悶的是,我很難反駁這一點——儘管我可以說,在滾筒洗衣機內部也自有其不可替代的好處,但不可否認,海洋學家看到的海洋,和魚看到的海洋是不一樣的。

一個人跳出自己所處的時代是可能的嗎?這似乎是一項不可能的任務,大多數人恐怕也並不關心,因為那說到底其實不是俗世生活所需要考慮的,本質上是在追求超越和永恆。

然而,說起來矛盾的是,或許只有跳出這個時代,才能更好地在這個時代生活,因為那讓人看清它的局限,接受它,就像接受命運,然後才能知道怎麼做——既然此處此時只是這樣,那麼在受肉身所限的短短數十年裡,至少可以儘自己可能過一種更開闊的人生,因為我們沒有第二次機會。

喜歡我的文章嗎?

別忘了給點支持與讚賞,讓我知道創作的路上有你陪伴。

發布評論…