如果你被誤判陽性

昨天,一對上海夫婦被敲門告知:根據區疾控中心指令,他們被判定陽性,收拾一下,馬上就得轉運去方艙醫院。

問題是,他們自己手頭的核酸檢測結果卻都是陰性,那到底以哪個為準?他們要求查看報告、請求復核,都遭到拒絕,因為執行人員只管把人帶走。他們幾度情緒崩潰,“我們都是陰性,我怎麼跟你走?你這是要把我活活逼成陽性!”

這段20分鐘的錄音流出後,瞬間激起無數人的共鳴。因為誰都清楚,同樣的情形隨時都可能降臨到自己頭上。

一位朋友尤感震驚:“我的天,這可是在上海啊!”她不是上海人,在上海也沒有房子,但她之前曾半開玩笑說過,之所以還“賴著”,是因為疫情之下發現,大城市多少有一些稀缺的安全感,“像我老家那樣三四線城市的魔幻操作,不會發生在上海”——現在,連這一點也破滅了。

正因此,也有人開玩笑說,看來這次封城過後,上海房價要跌。還有朋友說,上海還是好些,換作別處,跟你嗶嗶20分鐘還不動手? ——當然,這並沒有什麼本質區別。

在這時代的風浪中,無人能倖免於這樣一粒灰落到自己頭上,因為你是否感染新冠,完全是隨機的——病毒面前人人平等,如果說有什麼不一樣的處境,那都需要你拼命去爭取。

那對夫婦有可能是陽性嗎?據他們說,之前就和疾控中心溝通過,得知是下面醫院報上來的,而醫院給出的是陰性,也就是說,他們之所以被認定為是陰性,大概率是處理過程中把他們和其他陽性濃厚了。

不論如何,兩份報告,總有一份是錯的,那你被誤判了,誰來承擔責任?為何可以不用出示任何文書就能隨意帶走市民?甚至,你怎麼能相信來敲門的這個人的真實身份?難道只憑陌生人的一句話,你就得白白吃苦?

我知道,有人會說:“那拿來了材料證明,你還有什麼話說?結果還不是一樣?”——這不一樣,如果你容許自己被隨意帶走,那意味著出現什麼結果,都是你自動讓出了權利。

我也看到有些人嗤之以鼻:“上海就是刁民多,疾控中心還能冤枉你?有什麼好矯情的,不就是方艙住幾天嘛,又不會死。”

這種論調在國內很常見,但不客氣地說,往往越是這種人,對他人所受的苦難越是麻木,甚至哪怕事後發現弄錯了,也只會輕描淡寫一句“出發點是好的”,讓你受委屈了,但別放在心上了。如果你還不依不饒,那就有“小肚雞腸”之類的帽子等著你。

不管在別人眼裡看來是多小的事,對個體而言都不是小事。當你陷入這樣的處境時,能讓你免於被任意對待的,就只能憑藉較真到底的程序正義。

在錄音中,那位夫婦也不止一次表示,他們不是不配合防疫,但堅持要求按流程來辦:先复核證明自己一家確實是陽性,再出具書面材料。這看起來確實是斤斤計較的摳細節,但正如法學家Richard Posner曾說過的:“拘泥細節的條文主義是賤民的保護傘。”

如果不這樣,還能怎樣?

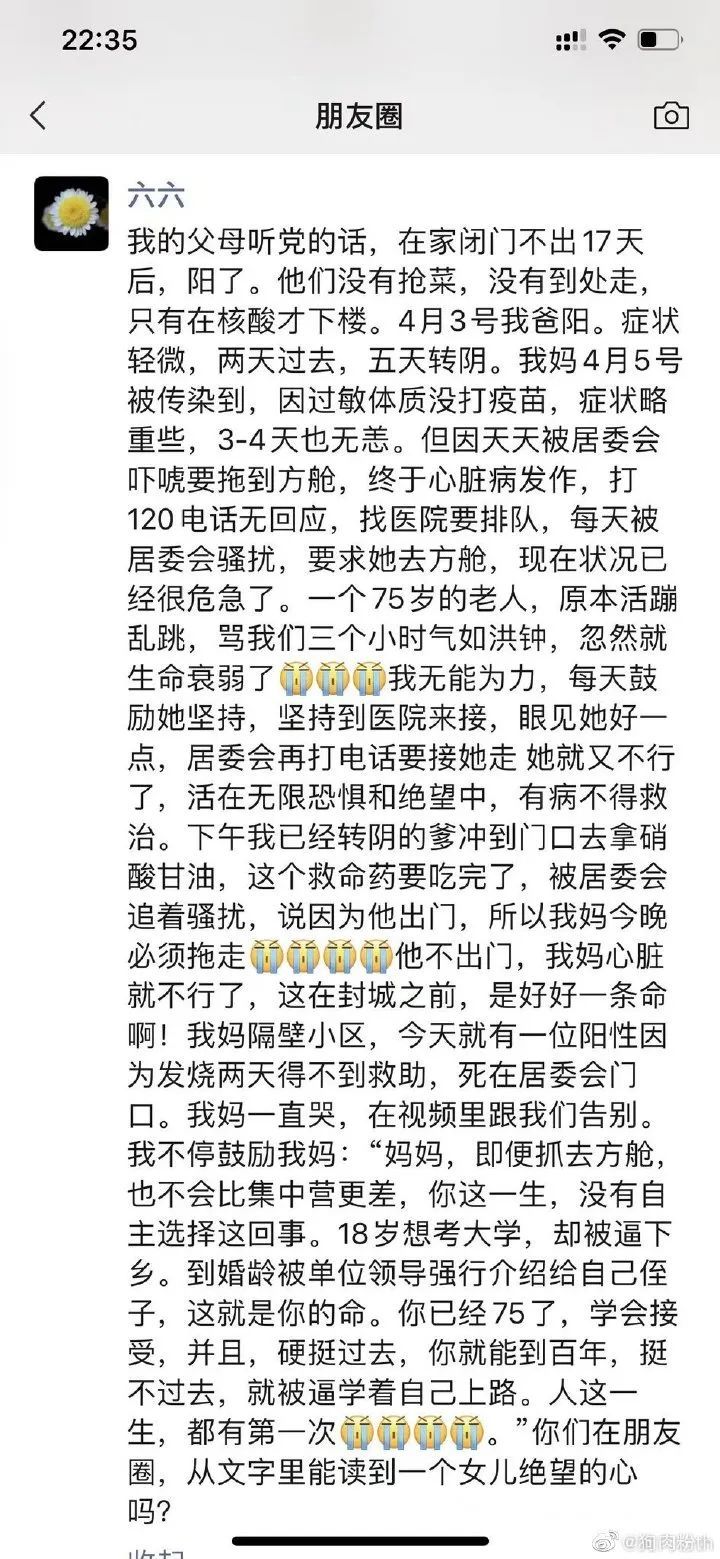

作家六六曾在武漢封城之後大唱讚歌,說:“你在中國,就是中彩票了!”然而,現在她自己母親困在上海,她也對她媽說了真話:“你這一輩子,沒有自主選擇這回事。”

應該說,這可能是中國人更具典型性的一種選擇:相信權威,認命。儘管這看起來像是“自願”的,但就像六六自己也承認的,那其實出自絕望——因為她看不到其它選擇,只能說服自己相信,認命就是最好的。

在我們的傳統中,常常與這種認命態度相連的,還有一種慣常的做法,那就是“動之以情”。實際上,六六也是這麼做的,只不過她是對自己母親和社交媒體上的朋友這樣,而對權威採取認命的態度。

這種“動之以情”,在更多時候是通過“訴苦”,來請求“槍口抬高一寸”。雖然遠隔千年,杜甫的名篇《石壕吏》中“吏呼一何怒,婦啼一何苦”的場景,看起來和當下也依稀相似。然而,就像我們在這首詩中看到的,不管老婦如何申訴自家的苦處,看來她打動的是詩人和我們這些讀者,那些衙役不管感動沒感動,最終還是把她帶走了。

到了今天,這種做法要想奏效,已經變得越來越難——因為它要奏效,不僅需要激發共情,更重要的是執行者有一定的靈活權限。

幾年前,我第一次去日本,在札幌暴走了一整天,算好了時間,在黃昏趕去大通公園盡頭的札幌市資料館。急匆匆剛踏進去,就被看門老頭喝止住了。我心里納悶,自己查過,這裡不需要門票,時間按說也還有1小時才關門,為什麼不讓我進?問了兩句,他嘆了口氣,揮揮手讓我進去了。

當時我急著在僅剩的時間裡參觀,等到出來,在門口定下來想了想,忽然明白是怎麼回事了:出來旅遊了幾天,我忘了今天是星期一,原本是閉館日。這就是他為什麼要阻止我,但想必聽了我結結巴巴的日語,想想我這個“老外”來一趟不容易,也不廢話解釋了,就放行了。

這是一件小事,但卻刷新了我對札幌乃至日本的認識,細想想,他肯與人方便,也得他有靈活的權限,否則,如果閉館日放遊客進去參觀,就以違規論處,讓他丟了飯碗,我相信他也很難表現出這樣的善意——這絕非否認他的善意,畢竟有了權限,但仍然不肯與人方便、甚或拿來權力尋租的,我們也見多了。

在國內社會的現實中,常常要么是你說破嘴都沒用(因為權力本身就阻礙共情),要么是對方根本沒有權限——當然,這很微妙,不乏有人相信,“其實還是有辦法的,只是你沒找對人”。

越是基層的執行者,這種靈活性越差,有時甚至你跟他訴苦,他還反過來也跟你訴苦,說自己也是奉命行事,希望你“理解配合”,支持他的工作。這就是訴苦策略弔詭的地方:它既可以被一方用來爭取權利,有時竟然還能被另一方用來擠壓權利訴求並貫徹執行。

去年哈爾濱防疫封控時,也曾有一條視頻流出,警察上門貼封條,男主人很暴躁,但女主人則耐著性子,有理有節地再三說明,不是不配合,但家裡真的沒米沒菜了,別只管貼封條,也幫著解決下生活困難。然而,說破了嘴,感動了無數網友,但看來也沒感動警察——他說自己的工作就只是貼封條。

跟上海的這次錄音一樣,哈爾濱的這一事件的細節處境不同,但執行者同樣毫無通融餘地(當然也沒動手),也是主要由女主人出面,只不過哈爾濱的這位大姐更“動之以情”,而上海的這位女性則更堅持程序。

不知不覺間,我們已身陷卡夫卡小說中的境地:面對龐大機器如渺小微塵的個體,既不能繞開它,又不能和它講道理,卻隨時可能被它所碾壓。這是一種令人既心煩又恐懼的荒誕處境,此時,如果你既不想認命,又不能再指望能對它“動之以情”,那你最好準備好一副較真到底的強大神經。

套用那句老話,背後就是家,我們不能後退一步。

喜歡我的文章嗎?

別忘了給點支持與讚賞,讓我知道創作的路上有你陪伴。

發布評論…