“我们在打工,但不是‘打工妹’”

01 丁当有名字

2002年,14岁的丁当读到初中就辍学了,她去了兰州打工。2004年临近春节,16岁的丁当坐了38个小时的火车,从甘肃到深圳打工,因为未成年,只能借用姐姐的身份进厂。姐姐叫丁雪萍,丁当也叫丁雪萍。

丁当的工作是给文具盒装文具。一个不到一平米的工位,2秒钟装一个,一小时装上千个,一天装上万个。工厂是半军事化管理,工装统一,床铺统一,每人一个工号。

“每天工作12小时,一个月休息一天,洗澡水用多了要扣钱。” 工人的时间是压缩的时间,工人的劳动价值也被看得很低。丁当她们常常感觉自己是流水线机器。

某天下班很早,工厂没有加班。丁当与姐妹去逛商场,看了看衣服,没有买。售货员说,“一看就是打工的,没钱买就别乱碰。”

从那以后,她才知道,为什么工厂姐妹下班后的第一件事是洗澡换掉厂服,再穿上自己喜欢的衣服。

流水线的生活很难适应,周围的环境也很陌生。就在这时,丁当意外发现了一个叫 “工友书屋” 的地方,那是一个供工友们下班后休闲娱乐的公益机构。在那里,她与工友们学习各种知识,讨论新闻,举办文娱活动,还编写工友杂志。“在工友书屋,我觉得很开心很充实,感受到人与人之间的联结,对生活充满想象。”

2006年,她应聘为工友书屋的工作人员,成为一名给工友姐妹提供支持帮助的社会工作者。那时,她用上了工友姐妹们给她起的名字,丁当。

02 面包玫瑰,绿色蔷薇

在工友书屋,她负责带姐妹小组,举办提升自信心的活动,每周日和姐妹们聚在一起聊天,讨论性别问题,学习性教育知识。可她发现,当走出这个小房间,面对男性工友在场时,姐妹们还是不敢说话,静静坐在角落。

她们不是不想说,只是没机会。2012年三八妇女节,丁当和伙伴们在广场举办 “女工最牛” 活动,有打官司最牛的姐妹、写文字最牛的姐妹,还有摄影最牛的姐妹。在这个活动上,平日里不太有机会表达观点的姐妹,拿纸条写下了「我敢做」宣言:

“我敢对性骚扰说不”

“我敢让老公做结扎手术”

“我敢帅气穿着”......

后来,丁当偶然在网上看到 “打工春晚” 海选女主持人的消息,第一时间拉上身边几个女工报名。她想借助这次机会,把女工的声音传递出去。几个月后,她们真的成功登上舞台,跳了反对性别暴力的舞蹈《挣脱枷锁》,也唱了争取女工权益的歌曲《面包与玫瑰》,一起在台上大声唱出 “女人不能被谁占有”、“面包与玫瑰,生存与尊严”。

在与外界的对话中,丁当逐渐萌生这样一个念头,“想要一个以女工为主体的性别友好的公共空间。”

2015年,她和姐妹们一起成立了 “绿色蔷薇”,一个专门服务女性及流动儿童的社工组织,落地深圳龙岗六约牛始埔。这里不仅是基层女性休息、娱乐的空间,也是自我表达和创造的空间。就像它的名字:绿色代表有生命力,蔷薇代表生命的尊严。

美国20世纪初妇女运动中的口号「Bread for all. and Roses too」 (面包与玫瑰)也启发了丁当。这句口号成为绿色蔷薇的朴素愿景:“面包玫瑰人人有,蔷薇绽放千万家”。

03 识字、言说、歌唱

姐妹们花了很长时间营造这个友爱社区,节假日聚会,包饺子做汤圆,邀请村民一起看音乐会,在墙角、门上的角落贴满机构标语,也帮助其中受到性别暴力的女性。绿色蔷薇还会带姐妹们做两癌筛查、hpv 疫苗注射等健康体检,请专业的医生来做健康讲座,一起学习法律知识,去了解婚姻与妇女儿童权利相关的保护。在蔷薇姐妹读书会上,不同观点的姐姐们也会坐在一起共读女性主义的书籍,围绕议题思考与对话。

很多姐妹都因为 “重男轻女”、“贫穷” 等原因得不到良好教育,导致常常在生活里吃亏:外出不认识地铁站标,想学唱歌不认识词,领工资需要同事帮忙签字......她们都曾想过,“要是我能上学该多好。”

绿色蔷薇组织了很多期 “识字班”,通过玩游戏、学唱歌,朗读顺口溜,观看纪录片等方式,带领大家认识生字,认识词组,再学会用词组,组成一句句话。

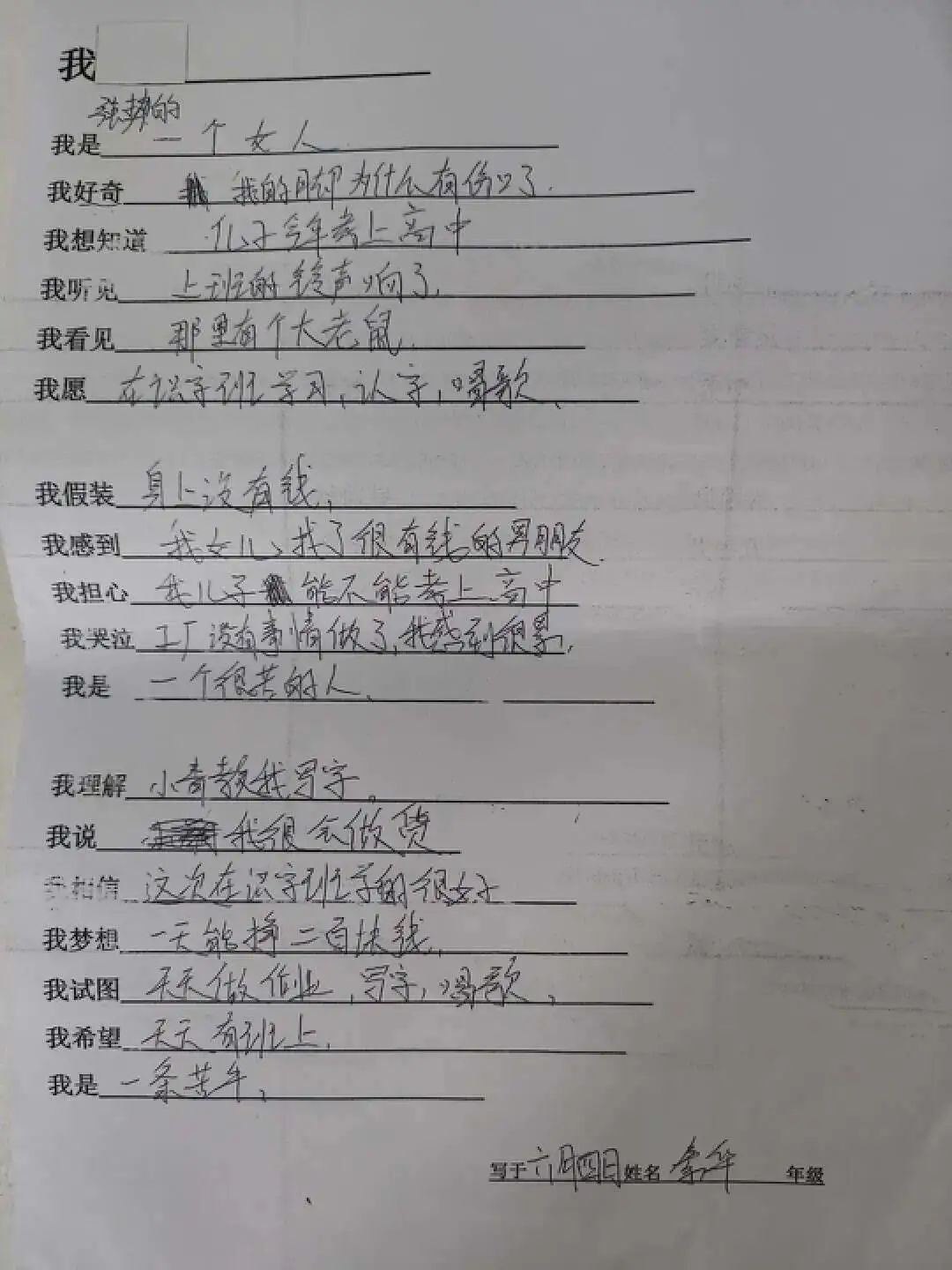

第一期识字共学班结课活动中,邀请大家尝试用 “我” 字开头进行造句。素华姐姐写的句子让我心惊:

“我是一个很苦的人”

“我希望天天有班上,我是一条苦牛。”

会写字了,也就会表达了,那些朴素的愿望与需求都有了出口。范范热爱唱歌,做的最出格的事是网恋;芳姐想要写自己的家族史,她在文艺队歌曲《写给妈妈的话》中写道:“如我年轻,让我谈一场自由的恋爱”;而长期在外的万万,面对孩子的疏离与不理解,“走走走,你从哪里来,你就回哪去” 让她心酸,愧疚令她泣不成声。

不仅是书写工作坊,绿色蔷薇还有许多戏剧工作坊、音乐工作坊,集体创作一些歌曲。万万在绿色蔷薇的播客里唱了一首《周末愉快》,描写与工友们出去玩的场景:

打工真的好累

有时候分不清白天和夜黑

要学会给自己放松疲惫

在雾还没散尽的时候

携一脸阳光

在周末的早晨

和朋友们一起聚会

听听大自然/感受新鲜空气

爬山涉水/ 忘记辛苦和劳累

看大海的心情 和水一起嘻戏

来一段自拍 听听花开的声音

周末愉快 周末愉快

给自己加油 欢呼万岁

苦咖啡和音乐其实也很配

风景真的很美

让我和你一起陶醉

周末愉快 周末愉快

给自己欢呼 万岁万万岁

万万《周末愉快》

“言说”,并不是一个自然而然的过程,而是一种长期的、日常化的社会化过程。这些无形的认知变化,最终也会在微小之处改变女性对于欲望、梦想、对生活的期待。

04 从打工到创造,成为产品的主人

万万在绿色蔷薇创办注册的那一年就加入了。对于丁当来说,她们的关系很像姐妹与朋友,有时候更像妈妈。

“我觉得面包代表生活,玫瑰代表有质量的生活。为了这两样,为了得到又不容易得到的这两样向往的生活,我做了很多工作,做过保洁员,做过保姆,打过零工,发过传单。”

万万2006年来到深圳打工,经历过金融风暴的冲击,也遇到过疾病的打击。

如今,50多岁的她依然保留着天真的心,喜欢唱歌、写作,穿着鲜艳的衣服。她还有一个新的 Title:绿色蔷薇 “女工社企” 设计师。这个女工社会企业是从姐妹置换社小组中发展而来,姐妹们用自己的技术与创意,将二手环保材料变成新的文创产品。

“一方面去表达我们的观点,另外一方面其实它有些盈余,可以尝试解决一些年龄大的姐姐们的就业机会,有盈余的话,可以支持绿色蔷薇的一部分工作。” 丁当这样解释女工社企的初衷。每一件产品的定价,都是设计生产的姐妹共同开会决定,每一件产品售价的30%,作为生产工资给到生产者,再加入基本工资,构成姐妹的收入。

而这对于万万这样的女工来说,意义非同寻常。“进了工厂你就感觉像进了鸟笼一样的,被人家关在里面,你只能自己鸣叫,无能为力了。” 但是在绿色蔷薇女工社企,她们可以加入自己的想法,不再是流水线上的机械手,而是成为产品的主人。

万万设计的 “不可造次” 包表达了她对女性身体的积极接纳:

“因为 ‘不可造次’ 有很多种解释,有一种 ‘不可乱来’ 的意思,就是对女性的身体不可乱来。还有另一层意思,就是我们以前那个年代,都是比较封闭、比较传统的那种,不是说谈恋爱不公开,就是谈性色变,在我们那个年代根本不会谈这个话题的,这是一种很羞耻的事情,有罪一样。现在时代不同了。‘不可造次’ 这个图案是我们身体的一部分,它也是很美的。”

万万与 “不可造次” 帆布包的图案

哒哒哒的车针不知断了多少根

也不知在布上写了多少层

从春天走到冬天 从早晨进入黄昏

速度已赛过时针

把五颜六色的布 用千针万线缝纫

变成会说话的产品

为我发声 为你代言

我们用心交流

不厌其烦地倾听彼此的使命

心照不宣

你说你要去依附在别人的肩头

我举双手赞助

你能远走他乡

是我制造的成就

我要微笑着把你送给更多更远的朋友

万万《和我做的布包对话》

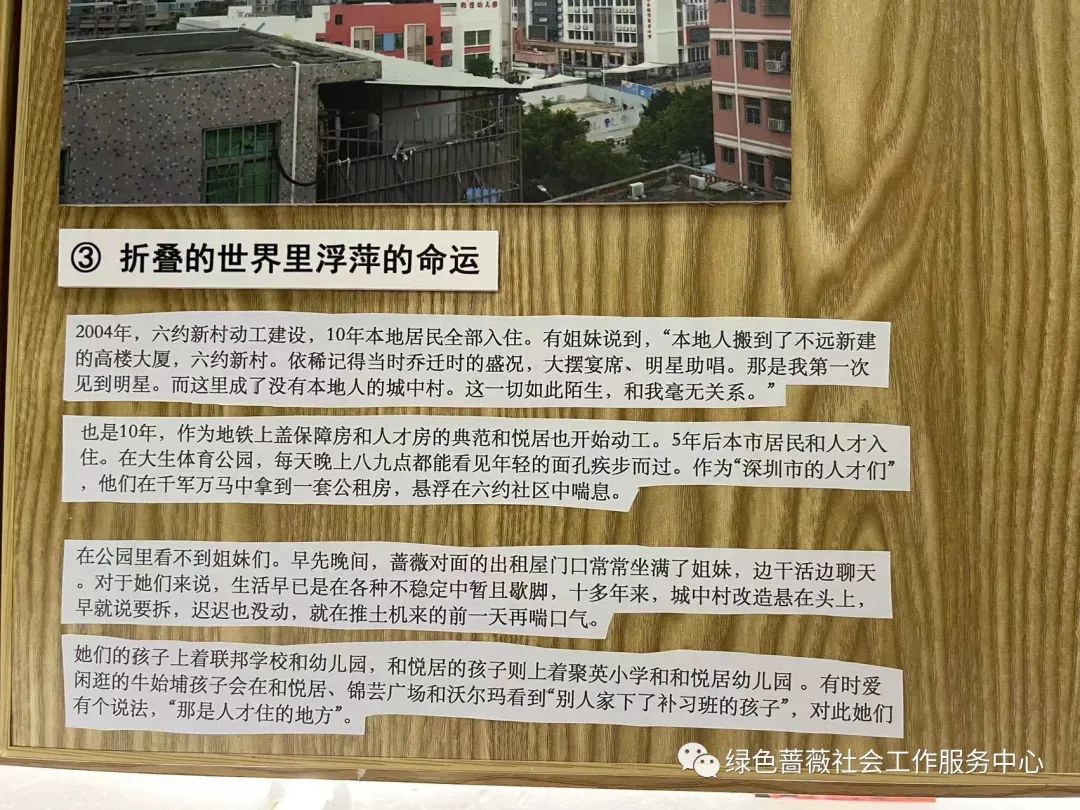

05 折叠的世界,浮萍的命运

绿色蔷薇扎根在深圳龙岗六约牛始埔长达八年之久。这个城中村聚集了许多工厂,工厂里几乎全是女工。

下班走在回家的路上,丁当会碰到卖烧饼的木姐姐,卖炸鸡的张飞,卖凉菜的四川大姐,一路上碰到熟悉的孩子叫着,丁当阿姨,这让她有了归属感。她也见证着很多孩子的成长与离别。

“流动妇女的问题与流动儿童的问题,是深深捆绑在一起的。" 长期处于一线的丁当得到一个这样的观察。牛始埔,这个居民楼密集、公共空间狭小的社区大约有1.5万流动人口。在这些家庭中,中小学的孩子约有1170人,幼儿园的孩子约1000人。由于早早放学,没钱去兴趣班,父母忙于生计也无暇管孩子,导致 TA 们的空闲时间非常多。丁当希望能有一个属于儿童的公共空间,里面有很多绘本,让TA们可以来看书、写作业。

自2018年起,牛始埔的孩子们每年都相聚在剧场,讲述自己 “流动” 的成长经历和曲折的升学历程。在《地下花果山·表演时刻》(2023)中,她们说:“我又不是水,怎么流动?”

戏剧中有一个跳绳设计频频被问及。每个孩子的反应都不一样,有些孩子会观察、等待,有些孩子尝试但没过,有些孩子侥幸通过。某种程度上,这就像是我们生活在 “大命运之上的小随机” 的隐喻。

因为深圳的积分落户制度,很多女工的孩子到了初中就必须离开深圳。和丁当已经认识半生的范范,当初来到深圳的梦想是赚钱,“但是我没有赚到钱,钱都给这些有钱的人赚去了吧……我们就是在底层,感觉忙忙碌碌,不停地在付出,但是收入还是很少。”

深圳的活力、年轻与交通也很让她留恋,但 “它不是你的家,这里没有属于你的房子。” 她的孩子在私立幼儿园之后也不太知道能不能上到公立小学。深圳的梦,是限时醒来的。

“我报的网络教育是明年就毕业了,明年我就可以拿到大专学历,但拿大专学历只有60分,再加上我的社保只有90分,还差10分,是不够的。” 她正在为了深圳积分入户政策而努力,但疫情的暂停与条件的提高等限制令她发愁。

已经在深圳呆了20多年的范范,见证着姐妹们像流动的水一样来来往往。但无论如何,至少在这个限时漂泊的地方,“绿色蔷薇里有着我们的根,这里还有一个地方能让我们记住,永远地记住。”

06 “与她同行”

丁当作为 “绿色蔷薇” 创始人,在 TED xShenzhenSalon 的演讲中曾讲了这样一个让我印象深刻的故事:

“它是有关女工的称呼 —— “厂妹”,这个词可能在大家看来只是一个标签。前几天我接受一个媒体的采访,过程还挺好,就最后她发文的标题是深圳厂妹干嘛干嘛。当时我看到很不舒服,就和她解释,这个词意味着什么,其中有什么刻板印象,换掉这个词重要在哪里。然后她说,厂妹在大众看来是非常朴实且正经的职业,文章也没有污名化的意思。

其实有没有污名化,不是一篇文章可以决定。大家在网上搜一搜,就很清楚了。”

流水线工人不仅因为劳动价值被低估而在社会上处处受到歧视,也承受着没有话语权而被优越视角当作是弱势群体的社会现状。底层女工更是因为性别与阶级的双重因素而处境艰难。

“如果说素材和故事是一段时间的记录,那我们就是要参与到时间的裁剪之中,用我们想要的方式和技术来裁剪,呈现我们想要的女工形象,甚至说女工历史,而不是被有话语权的人随意代言。” 丁当曾说。

2016年母亲节,姐妹们把关于 “生育” 这些有普遍共鸣的故事串成了一部叫《她说》的戏,内容包括逼婚、流产、重男轻女等苦涩经历。2018年,《她说》发展成《她们说》,故事更完整;再到2022年,这部戏变成了长达80分钟的《浮萍再相会》,堪比上世纪80年代至今的流动女工口述史,重新书写女工们在历史中的形象。除此之外,我们还看到了她们的诗与歌、制作的手工,还看到了排演创作的戏剧、对谈的播客、主动对外交流的沙龙分享。

由于户籍制度与城乡二元结构等结构性原因,流动女工与流动儿童权益处于难以得到保障的境地。丁当和绿色蔷薇的姐妹们已经为此做了太多,但作为一间民间的公益机构,仍然面临着很多挑战。

丁当告诉我,她非常期望的是找到更多长期同行的 “月捐者”。目前环境下,基金会或者资方与受助方的关系建立不太容易,有些 “指标” 与实际工作又有些脱节,而 “月捐” 有可能成为一种相互支持的发展方式。“不过,这样的挑战也更大,如果我们事情做的不好,月捐伙伴完全可以取消,这个过程是相互的,也相对自由。不管怎样,我们希望和月捐者能像同行者,共同努力去创造一些可能。”

相比年轻女孩们,基层女工们并没有那么多线上线下的空间来彼此收容与联系,“绿色蔷薇” 这样一个由女工自立自主的公共空间实在是太珍贵了。如果你也愿意支持她们正在做的事,为了朴素的社会公平与女性互助,欢迎你加入绿色蔷薇 “月捐者”,与她同行!

BIE别的女孩致力于呈现一切女性视角的探索,支持女性/酷儿艺术家创作,为所有女性主义创作者搭建自由展示的平台,一起书写 HERstory。

我们相信智识,推崇创造,鼓励质疑,以独立的思考、先锋的态度与多元的性别观点,为每一位别的女孩带来灵感、智慧与勇气

公众号/微博/小红书:BIE别的女孩

BIE GIRLS is a sub-community of BIE Biede that covers gender-related content, aiming to explore things from the perspectives of females. Topics in this community range from self-growth, intimate relationships and gender cognition, all the way to technology, knowledge and art. We believe in wisdom, advocate creativity and encourage people to question reality. We work to bring inspiration, wisdom and courage to every BIE girl via independent thinking, a pioneering attitude and diversified views on gender.

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐